7. La estructura de la Iglesia: síntesis

Pero antes de dar este paso ulterior -y en orden, sobre todo, a la claridad terminológica, querría yo sintetizar en tres puntos lo hasta ahora adquirido acerca de la estructura de la Iglesia:

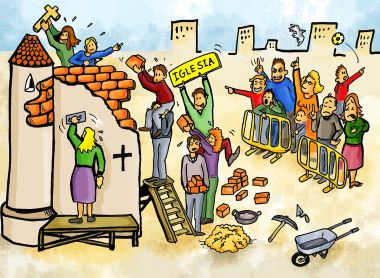

1. La «estructura originaria» -de origen cristológico- de la Iglesia tiene tres grandes elementos estructurales: la conditio fidelis, que nace del Bautismo y se robustece en la Confirmación; el sacrum ministerium, que nace del Orden sagrado; y el charisma, como permanente acción configuradora del Espíritu Santo, que es el Espíritu del Hijo, que el Padre por el Hijo envía a su Iglesia. El Concilio Vaticano II apunta al núcleo de esa estructura cuando dice que el Espíritu «Ecclesiam diversis donis hierarchicis et charismaticis dirigit ac instruit» (LG, 4).

2. La Iglesia, gobernada por el Espíritu, ha discernido, en esa acción configuradora de los carismas a través de la historia, dos grandes direcciones permanentes que subyacen a la variedad cambiante y puntual de sus dones, y que son la condición laica! y el estado religioso. De esta manera emerge en la Iglesia la conciencia de la permanente forma histórica de su estructura originaria, que llamamos «estructura fundamental» de la Iglesia y que tiene, por tanto, dos dimensiones:

a) la dimensión sacramental, que se expresa en el doble elemento personal «fieles» y «ministros sagrados»; y

b) la dimensión carismática, que modaliza las posiciones sacramentales y se manifiesta en los elementos personales que llamamos «laicos» y «religiosos».

Así, sobre la base de la común condición de christifideles, la estructura fundamental de la Iglesia manifiesta tres condiciones personales: mm1stros, laicos y religiosos, cada una con su proprium a la hora de realizar la existencia cristiana y la misión de la Iglesia.

1. Sobre la Iglesia así estructurada, es decir, sobre laicos, ministros y religiosos, el Espíritu continúa repartiendo prout vult la multiplicidad de sus carismas, que concretan en cada momento histórico los servicios y ministrationes de cada uno para común utilidad. De ellos, muchos son manifestaciones de la «vida» en cuanto distinta de la «estructura»; otros, representan formas nuevas, aunque provisionales, de estructuración de los servicios in Ecclesia. De este modo, la estructura fundamental de la Iglesia adquiere nuevas modalizaciones y formas que dan lugar a lo que podríamos llamar la concreta «estructura histórica» que la Iglesia tiene en cada momento o época, la cual, junto a los elementos «fundamentales», presenta, por tanto, otros elementos «derivados» o «secundarios».

8. Hacia la comprensión teológica del laico

La profundización que la experiencia de la Iglesia ha realizado en la estructura del sacramento universal de salvación, ha hecho emerger la figura del laico como un elemento de su estructura fundamental, no ya negativamente contrapuesto al ministro sagrado, sino dotado de una originalidad eclesial, que el Concilio Vaticano II se ha esforzado por delimitar en términos teológicos. La palabra clave que usa la Const. Lumen Gentium a estos efectos es «secularidad» [26]: «Laicis índoles saecularis propria et peculiaris est». Estoy convencido de que el contenido de lo afirmado por el Concilio por medio de esa expresión constituye efectivamente el proprium de los laicos en la Iglesia [27]. Ese proprium no le es adyacente al laico, no se superpone a su condición cristiana como fruto de una situación sociológica en el saeculum, en el mundo, sino que determina su auténtica posición teológica en la estructura fundamental de la Iglesia.

Pero esta tesis, que es el punto central de mi ponencia, ha sido negada desde una doble vertiente. De una parte, por algunos teólogos y, sobre todo, canonistas, que califican la secularidad y la relación al mundo como magnitudes extra-eclesiales y, por tanto, sin significación teológica para la comprensión de la estructura de la Iglesia [28]. De otra, por todos aquellos que afirman que la secularidad es una nota de la Iglesia en cuanto tal y, por tanto, carece -ahora «por exceso» de específica significación para la comprensión teológica del laicado [29]. Tengo para mí que en la raíz de ambas posturas -tan opuestas entre sí- está una defectuosa captación de las relaciones Iglesiamundo en su contenido teológico. El asunto es, a la vez, importante y complejo y ha sido uno de los temas mayores de la reflexión teo lógica posconciliar [30]. El I Sínodo Extraordinario (1970), con su documento sobre la justicia en el mundo; el IV Sínodo Ordinario sobre la evangelización, del que Pablo VI tomará ocasión para la Evangelii nuntiandi; y los documentos recientes sobre la teología de la liberación reflejan, en el nivel propio del magisterio, distintos momentos de esa profundización. Sin embargo, a los efectos de nuestro discurso nos parecen fundamentales los textos mismos del Concilio. Trataremos, pues, de penetrar en el tema contemplando la misión de la Iglesia en su relación con el mundo al filo de los mismos textos conciliares.

9. El mundo en su relación con la Iglesia

El pueblo mesiánico que es la Iglesia «tiene como fin -leemos en Lumen Gentium, 9- la dilatación del Reino de Dios, incoado por el mismo Dios en la tierra, hasta que sea consumado por El mismo al fin de los tiempos, cuando se manifieste Cristo, nuestra vida (cf. Col 3, 4), y 'la misma criatura será liberada de la servidumbre de la corrupción para participar en la libertad de los hijos de Dios' (Rm 8, 21)». Por eso dirá a continuación el Concilio que ese pueblo mesiánico, «es empleado por Cristo como instrumento de redención uni versal y enviado al mundo universo como luz del mundo y sal de la tierra».

Esta perspectiva abarcante de la Constitución Lumen Gentium, que expone el «fin» de la Iglesia en términos de Reino de Dios y de Redención, incluye dos aspectos de su «misión» que van a ser explicitados, primero en el Decreto sobre los laicos y después en la Constitución pastoral. Dice el n. 5 del Decreto: «La obra de la redención de Cristo, mientras tiende de por sí a salvar a los hombres, se propone la restauración incluso del orden temporal. Por tanto, la misión de la Iglesia no es sólo entregar el mensaje de Cristo y su gracia a los hombres, sino también el impregnar y perfeccionar todo el orden temporal con el espíritu evangélico». A cada uno de estos dos aspectos de la misión se dedican los dos números siguientes del Decreto. Número 6:

«La misión de la Iglesia tiende a la santificación de los hombres, que se consigue por la fe y la gracia». Número 7: «Este es el plan de Dios sobre el mundo, que los hombres restauren de manera concorde y perfeccionen sin cesar el orden de las cosas temporales (...) La Iglesia se esfuerza en trabajar para que los hombres se vuelvan capaces de restablecer rectamente el orden de los bienes temporales y de ordenarlos hacia Dos por Cristo».

Gaudium et spes, en su capítulo sobre la misión de la Iglesia en el mundo contemporáneo, vuelve sobre estos conceptos. Se lee en el n. 40: «La Iglesia tiene un fin salvífico y escatológico, que sólo en el siglo futuro podría alcanzar plenamente (...) Pero al buscar su pro pio fin de salvación, la Iglesia no sólo comunica la vida divina al hombre, sino que además de alguna manera difunde sobre el universo mundo el reflejo de su luz, sobre todo curando y elevando la dignidad de la persona humana, consolidando la firmeza de la sociedad y dotando a la actividad diaria de la humanidad de un sentido y de una significación mucho más profundas». Lo que en este n. 40 se nos enseña en términos de «fin», el n. 42 lo expresa en términos de «misión»: «La misión propia que Cristo confió a su Iglesia no es de orden político, económico y social, porque el fin que le asignó es de orden religioso. Pero precisamente de esta misma misión religiosa derivan tareas, luces y energías que pueden servir para establecer y consolidar la comunidad humana según la Ley divina».

10. La «secularidad general» de la Iglesia y la «secularidad propia» de los laicos

El patrimonio doctrinal contenido en estos textos ilumina directamente nuestra reflexión. Ahora, lo decisivo es subrayar que, al servicio del fin único que la Iglesia tiene -que es escatológico y de salvación, cuya íntima naturaleza es religiosa y trascendente-, se constituye la misión de la Iglesia, con una doble modalidad: primero, la salvación y santificación de los hombres, «que se consigue por la fe y por la gracia» (AA, 6). Esta es la misión primaria de la Iglesia, dirigida a la evangelización y conversión del mundo, de los hombres del mundo, que apunta -por su propia naturaleza- a que esos hombres, por la conversión personal, entren en la Iglesia. Pero, con ella, inseparable de ella y derivando de ella, la Iglesia tiene la misión de contribuir «a la restauración de todo el orden temporal» (AA, 5), «de tal manera que se realice continuamente según Cristo y se desarrolle y sea para la gloria del Creador y Redentor» (LG, 31).

Esto significa que el mundo humano -el «mundus hominum», de que habla Gaudium et spes, 2 [31]- no es sólo el ámbito en el que la Iglesia realiza su misión evangelizadora para la salvación de los hombres, permaneciendo externo a su misión; sino que ese mundo, en sí mismo, en su dinámica propia (y legítimamente autónoma), entra en orgánica relación con la Iglesia: «La Iglesia se esfuerza en trabajar para que los hombres se vuelvan capaces de restablecer rectamente el orden de los bienes temporales y de ordenarlos hacia Dios por Cristo» (AA, 7).

La conclusión de todo ello es que la Iglesia en cuanto Iglesia dice interna relación teológica al mundo en cuanto mundo. Es decir, que el mundo, bajo la perspectiva de la restauración cristiana del orden temporal, entra en la misión de la Iglesia. Y ello, en última instancia, por la unidad escatológica (Reino de Dios) que tienen en Cristo la Iglesia y el mundo. «Ambos órdenes -dice Apostolicam Actuositatem, 5-, aunque se distinguen, se compenetran de tal forma en el único designio de Dios, que el mismo Dios busca, en Cristo, reasumir (reassumere) al universo mundo en la nueva criatura, incoativamente aquí en la tierra, plenamente en el último día». De todos es sabido cómo esta reassumptio puede ser mal entendida, incluyendo graves deformaciones acerca del fin y de la misión de la Iglesia: aquellas «teologías de la liberación» censuradas por la Sede Apostólica y los Episcopados son la manifestación más reciente de ese riesgo [32] Pero estos errores no podrían en ningún caso invalidar lo afirmado más arriba, que es patrimonio firmemente asentado en la conciencia de la Iglesia.

Es evidente, a partir de lo dicho, que es lícito hablar de una «secularidad» de toda la Iglesia, para dar con ello razón de la segunda modalidad de la misión que acabamos de describir. La Iglesia entera, a través de la estructurada operatividad del sacramentum salutis, debe contribuir a la restauración cristiana del mundo. Con lo cual, no hacemos sino establecer -también en la segunda modalidad de la misión un estricto paralelo con la corresponsabilidad que todos los miembros del Pueblo de Dios tienen en la misión religiosa y evangelizadora de la Iglesia.

Pero la Iglesia no es ni un monolito uniforme, ni un agregado multitudinario y anárquico de creyentes. La Ecclesia in terris, la Iglesia enviada por Cristo al mundo, es una comunidad organice exstructa -hemos dicho ya tantas veces- dotada de una determinada estructura, que expresa al sacramentum salutis. Es decir, una estructura dotada de diferentes elementos -sacramentales y carismáticos- que dan lugar a diferentes posiciones estructurales precisamente en orden a la misión: en la Iglesia hay unidad -que surge de la común condición cristiana de sus miembros-, pero también diversidad, que surge de las diferentes posiciones teológicas que se dan en la estructura. Dentro de este marco eclesiológico debemos afirmar que la posición propia y peculiar del laico en la Iglesia tiene su fundamento y emerge de la consideración de la relación que la Iglesia dice al mundo en cuanto mundo; y toma su origen de un carisma del Espíritu, por el cual el Señor otorga al fiel bautizado como tarea propia in Ecclesia la santificación ab intra de la situación y de la dinámica in mundo en la que se encuentra inserto. Este carisma es el que podríamos llamar «secularidad» en sentido estricto, a diferencia de la secularidad general de la Iglesia y a la que hemos aludido antes. Pero él, «la Iglesia se hace presente y operante en aquellos lugares y circunstancias en los que sólo a través de los laicos puede llegar a ser la sal de la tierra» (LG, 33) [33] y es, sin duda, el más común de los carismas, puesto que recae, señalándoles su puesto estructural en el sacramentum salutis, sobre la inmensa mayoría de los fieles. De ahí que la intuición del pueblo cristiano designe a los laicos, en sentido teológico, con la expresión «fieles corrientes» «cristianos corrientes», prescindiendo de la terminología «laicos», cuya ambivalencia canónica es, precisamente para los laicos, sumamente confusa. Dice la Const. Lumen Gentium, al comenzar el capítulo sobre los laicos, que «los sagrados Pastores saben bien que ellos no fueron constituidos por Cristo para asumir por sí solos toda la misión salvífica de la Iglesia hacia el mundo, sino que su excelsa función consiste en apacentar de tal modo a los fieles y de tal manera reconocer sus servicios y carismas, que todos, a su modo, cooperen unánimemente a la obra común» (LG, 30). Pues bien, el primero y fundamental carisma que los Pastores deben discernir es precisamente el que hace que un fiel cristiano sea un laico, sin identificarlo simpliciter con la condición de christifidelis y diferenciándolo teológica y pastoralmente del carisma propio de los religiosos y del carisma ministerial o sagrado ministerio propio de los clérigos. Sólo cuando se capta a fondo el sustrato común de la condición cristiana y el proprium de las condiciones respectivas de clérigos, laicos y religiosos, se hace posible una «pastoral» que responda realmente a la estructura fundamental de la Iglesia, es decir, a lo que la Iglesia es mientras peregrina en el mundo.

11. La identidad teológica del laico: el carisma «estructural» de la secularidad

La Const. Lumen Gentium -como dije en su momento- no utiliza en sentido teológico-estructural el concepto de carisma, y desde luego, no lo hace aplicado a los laicos. De ahí que su utilización del término «laicos» sea fluida y que, según los contextos, utilice la acepción canónica o la acepción teológica. No obstante, su fundamental n.º 31 contiene una descripción del ser y de la misión de los laicos en la Iglesia que apunta, sin decirlo expresamente, al discernimiento de un carisma estructural. Debemos, por tanto, releer ahora en esa perspectiva el texto conciliar que nos ocupa [34].

El n.º 31 de la Constitución tiene dos párrafos perfectamente conexos. El párrafo inicial aborda la figura del laico en dos etapas. La primera tiene por objeto excluir de la consideración conciliar en este capítulo -el «De laicis»- tanto a los miembros del orden sagrado como a los religiosos. La segunda consiste sencillamente en atribuir formalmente a los laicos la dignidad propia de todos los miembros del Pueblo de Dios, la conditio christifidelis, de la que tanto hemos hablado. Es importante subrayar que esa atribución se hace no en términos meramente ontológicos, sino en la perspectiva dinámica que es propia de la misión de la Iglesia. De ahí que a los fieles laicos se les califique de incorporados a Cristo por el Bautismo, de miembros del Pueblo de Dios y de partícipes del triple munus de Cristo, en orden a poder afirmar lo directamente intentado: que «ejercen en la Iglesia y en el mundo la misión de todo el pueblo cristiano pro parte sua, en la parte que les es propia».

Subrayo este punto porque pone de relieve con toda claridad la intención que el Concilio tiene de situar la figura del laico en el contexto de la misión, contexto que es el determinante de la estructura del sacramentum salutis, es decir, de la forma propia de la Ecclesia in terris. Si la Iglesia tiene una determinada estructura sacramental y carismática, en la que se dan peculiares posiciones estructurales de los christifideles, ello es, ante todo, para la realización de la misión [35]. Así concebida, esa estructura y sus elementos peculiares pertenecen a «la figura de este mundo que pasa» (LG, 48), tiene su sentido aquí, en la peregrinación terrena, que es donde la Iglesia aparece como sacramento universal de salvación; no pertenece a la Iglesia consumada, donde el sacramentum habrá dejado paso a la res, a la plena realidad de la communio, acabada finalmente la misión y alcanzado el fin. El elemento radical y fundante de la Iglesia -«congregatio fidelium» adquirirá su plenitud, como dice Tomás de Aquino, en la Iglesia- «congregatio com prehendentium».

Esta doble acotación de la figura del laico, que nos ofrece el párrafo primero, no contiene todavía la nota teológica específica que lo caracteriza. Nos revela, no obstante, que esa nota debe ser encontrada, cuando dice que los laicos ejercen la misión -así se lee en el texto- pro parte sua. ¿Cuál es, en efecto, «su» parte en la misión de la Iglesia, la parte que les es propia? A tratar de exponerla se consagra el fundamental párrafo segundo de nuestro texto. La Constitución capta perfectamente que esa «parte» no es el resultado de un reparto estratégico y mecánico de la misión, sino que está radicada en un «algo» que «se da» en las personas y las «configura». A ese algo le he llamado «carisma estructural». La Constitución no se pronuncia sobre el tema: se limita a describirlo, aportando rasgos que nos permitirán identificarlo teológicamente. Precisamente por no tener ante todo -la «parte» de que hablamos- unos contenidos materiales, sino ser una modalización del ser cristiano del sujeto, el Concilio comienza con esta afirmación: «La índole secular es propia y característica de los laicos». «Secularidad» es el término ya clásico, del que la expresión latina «índoles saecularis» es una traducción.

La cuestión es ésta: esa nota que «se da» como propia del laico, la «secularidad», ¿es una realidad teológica o es un dato sociológico? El Papa Juan Pablo II, hablando formalmente del tema, ha afirmado que «el Concilio ha ofrecido una lectura teológica de la condición secular de los laicos, interpretándola en el contexto de una verdadera y propia vocación cristiana (Lumen Gentium, 31/b)» [36]. Los Lineamenta del Sínodo recogen este pasaje e insisten, con toda razón en la idea [37]. Pero, ¿cuál es esa «lectura teológica»? Mi respuesta es: a) que el Concilio entiende la secularidad como una realidad humana que por la vocación divina -de que hablará después- adquiere carácter escatológico; b) que esa «vocación» debe ser entendida como la donación de un carisma del Espíritu, que configura en consecuencia una posición estructural en la Iglesia. Veámoslo más despacio.

Entiendo que el Concilio, con todo rigor, concibe la secularidad, en una primera aproximación, como una realidad antropológica, que los cristianos laicos tienen en común con los demás hombres que no pertenecen al Pueblo de Dios. Esa realidad humana aparece descrita con exactitud y belleza en esta breve síntesis: «Viven en el mundo, es decir, en todas y cada una de las actividades y profesiones, así como en las condiciones ordinarias de la vida familiar y social, con las que su existencia está como entretejida».

Si el Concilio sólo nos dijera esto acerca de los laicos, no habría hecho, en efecto, sino una mera constatación sociológica: los laicos viven en las situaciones ordinarias de la vida del mundo, implicados en su dinamismo y, por tanto, en mayor o menor medida -con posiciones de mayor o menor relieve según los casos-, en las tareas de gestión y transformación del mundo. Pero ni la sociología, ni siquiera la mera antropología pueden determinar sin más a la teología. Por eso, si la doctrina conciliar restara aquí, la «secularidad» sería sólo una nota extrínseca a la condición cristiana del sujeto; y el saeculum, a lo sumo «ámbito» pastoral y «ocasión» para el ejercicio de las virtudes y el testimonio cristiano. Pero el Concilio no se queda aquí, sino que supera el extrinsecismo y pasa de la sociología a la eclesiología sirviéndose -como dije- del concepto de «vocación». Con una doble formula trata el Concilio de expresar su doctrina. Nos detendremos sobre todo en la primera, que es de una importancia capital para nuestro asunto. Dice así: «Pertenece a los laicos, por vocación propia, buscar el Reino de Dios gestionando los asuntos temporales y ordenándolos según Dios». En este texto encontramos en su núcleo lo propio de los laicos dentro de la estructura de la Iglesia y, por tanto, en su misión. Lo propio es una vocación con la misión que lleva aparejada. Pero precisamente eso es un carisma [38].

Sin embargo, esa vocación no se identifica, sin más, con la vocación cristiana. En los primeros esquemas de la Constitución se ponía, en efecto, esa tarea en el mundo en relación con la «vocación cristiana» de los laicos, expresión que en su contexto admitía una lectura sustancialmente semejante a la que estamos haciendo del texto definitivo, pero que podía malentenderse y de hecho fue eliminada. La «vocación cristiana», como conditio christifidelis, es, bien lo sabemos, común a los ministros sagrados, a los religiosos y a los laicos. Si la tarea asignada a los laicos fuera una consecuencia inmanente a la vocación cristiana, esto podría significar: o bien que no sería propia de los laicos, en contra de la letra y del espíritu del texto; o bien que a clérigos y religiosos -al no tener esa vocación como propia- les faltaría algún rasgo característico de la vocación cristiana, lo cual es inadmisible. Por eso, el texto dice «vocación propia», que es cristiana -evidentemente-, pero no «la» vocación cristiana. El Concilio está, pues, hablando aquí de un christifidelis, cuya vocación cristiana se hace laical por una modalización de la vocación cristiana, la que es propia de los laicos.

¿En qué consiste esa manera propia de la vocación-misión? La respuesta conciliar es inequívoca: en «buscar el reino de Dios a través de la gestión de las cosas temporales, ordenándolas según Dios». El Concilio explicita más la idea en las últimas palabras del párrafo:

«A los laicos, pues, peculiari modo, corresponde iluminar y organizar todos los asuntos temporales, a los que están estrechamente vinculados, de tal manera que se realicen de continuo según Cristo, y se desarrollen y sean para la gloria del Creador y Redentor».

La posición de los laicos en la dinámica inmanente al mundo en cuanto mundo constituye, pues, el humus de la vocación laical. Pero es necesario insistir: esa posición en el mundo no determina, sin más, la condición de laico en la Iglesia. Pretenderlo -dije antes- sería una ilegítima invasión de la sociología en la eclesiología teológica. Sólo la determina porque -por la vocación propia- guarda relación salvífica-escatológica con el Reino de Dios y, por tanto, con la misión trascendente de la Iglesia.

Una advertencia. Sería ridículo -se ha dicho con toda razón [39]- interpretar lo que venimos diciendo como si hubiese dos esferas separadas: la «espiritual» para sacerdotes y religiosos, la «temporal» para los laicos; o si se prefiere, el clero en la sacristía y los laicos en el mundo. Estas dicotomías contradicen la esencia de la Iglesia y de lo cristiano. Porque es la Iglesia como tal -desde los diversos elementos de su estructura, también por tanto, los pastores y los religiosos-, la que debe contribuir, como ya vimos, a la restauración del orden temporal, en cuanto que esa restauración entra en su fin salvífica, que es «la dilatación del Reino de Dios». Lo que sucede es que cada posición estructural contribuye a ese aspecto de la misión pro parte sua.

«Los que recibieron el orden sagrado -dice el párrafo de Lumen Gentium que comentamos- (...) están destinados de manera principal y directa al sagrado ministerio por razón de su vocación particular». Y «aunque algunas veces pueden tratar asuntos seculares, incluso ejerciendo una profesión secular», ésta no es su «vocación particular» -dice el Concilio-, no es éste -agregamos nosotros- su «carisma estructural» en la Iglesia. Lo propio de los ministros sagrados -en cuanto ministros- es eso, el sagrado ministerio para dirigir la Iglesia en representación de Cristo Cabeza. La tarea ministerial de los ministros -propia por tanto- en relación con el orden temporal está perfectamente expresada en el Decreto Apostolicam actuositatem, 7: «A los pastores compete manifestar claramente los principios sobre el fin de la creación y el uso del mundo, y prestar los auxilios morales y espirituales para restaurar en Cristo el orden de las cosas temporales».

Por su parte -seguimos leyendo en Lumen Gentium, 31-, «los religiosos, en razón de su estado, dan un preclaro y eximio testimonio de que el mundo no puede ser transfigurado ni ofrecido a Dios sin el espíritu de las bienaventuranzas». Su «carisma estructural» contribuye de esta manera a la restauración del mundo en Cristo. La vocación cristiana que surge de su condición bautismal (christifidelis) se concreta por su carisma-vocación en la posición estructural propia de fo vida religiosa en la Iglesia, que anticipa, a manera de status institucionalizado en el Pueblo de Dios, la escatología del Reino. Así contribuyen los religiosos a que el mundo se realice «para gloria del Creador y Redentor». Lo cual implica la renuncia, precisamente por el carisma-vocación recibido, a la posición que, antes de recibir el carisma, tenían como laicos en la dinámica inmanente al mundo [40].

Vengamos de nuevo a los laicos. Lo característico de su posición en la estructura de la Iglesia, en contraste con las dos señaladas, puede ser expresado en dos proposiciones:

1. La posición sociológica y antropológica del laico en el mundo, no viene superada ni abandonada, sino que constituye el supuesto humano de su concreta y propia posición eclesial (de la condición de laico en cuanto laico).

2. Pero no determina por sí misma esa posición in Ecclesia. Esta, por el contrario, es el resultado de una determinación fundamental de la vocación divina, por la que el Espíritu «asigna» a ese cristiano, con finalidad escatológica -para «buscar el Reino de Dios», dice Lumen Gentium-, el «lugar» que ya tenía en el orden de la Creación.

De esta manera, se nos hace evidente que la posición propia de los laicos «en la Iglesia» viene cualificada teológicamente por el lugar que ocupan «en el mundo», en la «gestión» del mundo en la perspectiva de la Redención.

Esto es lo que afirma con fuerza el párrafo de Lumen Gentium que comentamos en su segunda alusión a la vocación propia de los laicos: «Ibi -es decir, en las condiciones ordinarias de la vida en el mundo- a Deo vocantur: allí son llamados por Dios para que, ejerciendo su propio munus a la luz del espíritu evangélico, a la manera de la levadura contribuyan desde dentro -ab intra- a la santificación del mundo». Lo propio, pues, de los laicos consiste en que su contribución a la santificación del mundo, a diferencia de la contribución propia de los clérigos y los religiosos, opera desde dentro, es decir, desde su inserción nativa y mantenida en la dinámica del mundo; y desde ella surge -como ha subrayado siempre Mons. Escrivá de Balaguer- su peculiar posición en la Iglesia [41].

La identidad teológica del laico en cuanto laico proviene, pues, según el Concilio, de una vocación propia en orden a la misión. En el nivel de una reflexión sobre la estructura de la Iglesia, esa vocación-misión tiene su soporte en un «carisma estructural», que es el que brinda la identidad eclesiológica del cristiano laico en la estructura fundamental de la Iglesia [42]. Ese carisma del Espíritu recae sobre la inmensa mayoría de los fieles, otorgándoles su posición propia en la misión de la Iglesia.

Este carisma, que podemos llamar «secularidad» en sentido estricto, consiste en la donación salvífico-escatológica -es decir, con vistas al Reino de Dios- que el Espíritu hace al sujeto cristiano de las mismas tareas del mundo en cuanto mundo en las que la ya se encuentra inserto, donación que crea en el sujeto su peculiar vocación-misión en la Iglesia.

12. Tres implicaciones teológico-pastorales

Aquí concluye, de alguna manera, nuestra investigación sobre la identidad teológica y eclesial de los fieles laicos: esa identidad viene determinada por ese carisma. No podría yo, sin embargo, acabar mi ponencia, dedicada a perfilar sistemáticamente la figura del laico, sin al menos glosar tres implicaciones de la definición que he propuesto de la «secularidad» como carisma estructural.

a) Autonomía de las realidades terrenas

Esa donación cristiana del mundo que hace el Espíritu a los laicos no significa de ninguna manera una «eclesiastización» del mundo. Pertenece, por el contrario, a la esencia de esa donación carismática que lo donado escatológicamente -con vistas al Reino de Dios- no cambie de naturaleza. La «gestión y ordenación de las cosas temporales» no pertenece a la Iglesia, ni a los cristianos en cuanto cristianos, sino a los hombres en cuanto hombres, al mundo en cuanto mundo. Esa tarea tiene su naturaleza propia -que los fieles deben conocer y respetar (LG, 36/6)-, la cual incluye una ordenación inmanente a Dios, e históricamente incluye también un elenco de desorden como fruto del pecado del hombre. Por el carisma de los laicos esas «cosas temporales» no cambian de naturaleza, no pasan, por tanto, a la «jurisdicción eclesiástica», sino que conservan la suya propia. Esto es lo que Gaudium et spes, 36, ha llamado la «justa autonomía de las realidades terrenas». En efecto, la donación escatológica de las mismas a los laicos significa que la conciencia de estos fieles cristianos -su libertad y su responsabilidad personales, iluminadas por la doctrina de la Iglesia, pero no la Iglesia en cuanto institución oficial-; esa conciencia, digo, se erige en mediadora insustituible para que aquellas «luces y energías» que provienen del fin salvífica de la Iglesia transformen desde dentro -desde la naturaleza íntima de las cosas las «cosas de la tierra», imprimiéndoles un dinamismo salvador en dirección al Reino. Si los términos se comprenden en el contexto que estoy exponiendo, podríamos decir que la acción santificadora de las tareas del mundo que los laicos realizan, es una actividad «eclesial» pero no «eclesiástica».

Las consecuencias pastorales de lo que acabo de decir son inmensas, sobre todo a la hora de comprender la función propia de los laicos y la propia de los ministros sagrados en la realización de la misión de la Iglesia en el mundo. De manera sintética están contempladas en el n.º 43 de Gaudium et spes: «A la conciencia bien formada del seglar toca lograr que la Ley divina quede grabada en la ciudad terrena. De los sacerdotes, los laicos pueden esperar orientación e impulso espiritual. Pero no piensen que sus pastores están siempre en condiciones de poderles dar inmediatamente solución concreta en todas las cuestiones, aun graves, que surjan. No es esta su misión. Cumplan más bien los laicos su propia función, con la luz de la sabiduría cristiana y con la observancia atenta de la doctrina del Magisterio (...) Los obispos, que han recibido la misión de gobernar a la Iglesia de Dios, prediquen juntamente con sus sacerdotes el mensaje de Cristo, de tal manera que toda la actividad temporal de los fieles quede como inundada por la luz del Evangelio».

Por lo dicho se ve que la estructura fundamental del sacramentum salutis no coincide, sin más, con la estructura de las «asambleas eclesiásticas», sino que las posiciones estructurales determinadas por el sacramento y el carisma «organizan» la misión de todo el Pueblo de Dios en la profundidad de las personas, misión que llega en su realización práctica hasta el mismo corazón del mundo.

Esta es, sin duda, la razón por la que el moderno Código de Derecho Canónico -que ha hecho una recepción formal de Lumen Gentium, 31 en su can. 225- dedica tan escaso .espacio a «legislar» sobre los laicos (en el sentido teológico del término): sencillamente porque a la ley eclesiástica no le compete regular el contenido de la vida del laico en cuanto laico. Ese contenido surge de la dinámica del mundo y lo regula -en la medida en que le compete, se entiende el derecho civil de las naciones, no el derecho canónico. La inmensa mayoría de las normas canónicas que afectan a los laicos les afectan en cuanto que ellos son, ante todo, fieles cristianos. Pero esta última observación nos invita a pasar a la segunda implicación antes anunciada.

b) Existencia cristiana laical

En efecto, el «fiel laico» en la Iglesia, cuya identidad teológica hemos tratado tan laboriosamente de establecer, aparece en nuestros análisis de la estructura, ante todo, como «fiel cristiano» por razón de la fe y el Bautismo; en un segundo momento, como «laico», por razón del carisma de la secularidad.

Pero el común denominador y el numerador propio entran -a pesar de lo obvio debo recordarlo- en la identidad teológica, total y existencial, de los fieles laicos [43]. Todo nuestro discurso en busca de la identidad peculiar partía del logro previo de su identidad cristiana radicada en el Bautismo. Una vez establecida aquélla debemos afirmar la perfecta integración de ambas. Por su condición de fiel adviene al laico la llamada a la santidad y al apostolado, participación en el ser y en la misión que es común a todos los miembros de la Iglesia; el carisma peculiar, por su parte, determina su puesto característico en la estructura de la Iglesia y el modo propio de responder a aquella llamada en la misión del Pueblo de Dios.

Lo que ahora quiero subrayar es que en la Iglesia lo que es propio de cada posición estructural -ministros, laicos, religiosos- modaliza la totalidad del ser cristiano y de la misión cristiana de los fieles que, según la respectiva vocación, se encuentran en esas respectivas posiciones. Eso quiere decir que la totalidad de la existencia cristiana del laico es laical. No sólo su concreta «gestión» de los asuntos temporales -que lógicamente consume la mayor parte de su tarea divina y humana-, sino su manera propia de evangelización y apostolado, el estilo de su piedad y su devoción, su concreta participación en la liturgia, su posible desempeño de oficios eclesiásticos, etc.: todo ello pertenece a la condición común del christifidelis, pero ha de tener en los laicos la impronta del carisma de la secularidad. Sólo así podrán lograr la integración existencial del doble aspecto configurador de su vida, que es una -«unidad de vida»- tanto en la sociedad eclesiástica como en las tareas del mundo.

La trascendencia pastoral de lo dicho a nadie se le oculta. Para los pastores es de la máxima importancia discernir en toda su plenitud el carisma de la secularidad de los laicos. Ese discernimiento se constituye para los ministros sagrados en exigencia ministerial, desde la que reconsiderar todos los planes pastorales, pues éstos sólo tienen su razón de ser en el servicio a la comunidad cristiana -formada en su inmensa mayoría por laicos- y al mundo, en el que los laicos tienen la misión insustituible determinada por el carisma discernido. En este sentido, la predicación y la celebración de los sacramentos debe fomentar la plena identidad laical de los fieles laicos, sin la cual éstos no pueden responder a lo que la Iglesia espera de ellos.

Ya se ve por lo dicho que una «promoción de los laicos», interpretada como simple participación en las actividades de la sociedad eclesiástica, sería en realidad una simple «clericalización del laicado», es decir, la negación de la verdadera «promoción de los laicos». Esta no consiste sino en fomentar en ellos la toma de conciencia de su carisma peculiar, como «lugar» existencial en la Iglesia y en el mundo de su responsabilidad cristiana.

Ni que decir tiene que esto es perfectamente compatible con que los cristianos laicos que lo deseen desempeñen los oficios y ministerios en la sociedad eclesiástica que están previstos por el Derecho. Pero ello ha de ser con plena conciencia -en los laicos y en los pastores- de estas dos cosas: primera, que de ordinario esos oficios son «laicales» no en el sentido teológico que hemos establecido, sino en el sentido de laico como no-clérigo; por tanto no propiamente laicales [44]. Segunda, que si esos servicios eclesiásticos impidieran la normal actividad laical en el mundo, significarían una deformación de la identidad teológica de sus titulares.

c) Laicos y asociaciones

Finalmente, una tercera implicación del carisma de la secularidad tal como lo hemos discernido. Es el más común de los caris mas, hemos dicho; el Espíritu Santo lo concede a los fieles con el Bautismo (aunque no es efecto del Bautismo). Esto significa que responde a una falsa eclesiología la tendencia a reservar de hecho -o a monopolizar- el nombre de laicos para referirse a ciertos grupos de «laicos comprometidos» (comprometidos paradójicamente, las más de las veces, en actividades eclesiásticas oficiales) [45]. Esa tendencia es un elemento más de confusión dentro de la equivocidad canónica y semántica que el término tiene en la tradición doctrinal. Esta deformación suele ir unida, por otra parte, a un concepto «institucional» de laico, que lo concibe como «encuadrado» en organizaciones cuyos staffs «representan» a los laicos ante la jerarquía eclesiástica y ante la comunidad misma.

Detrás de esta postura hay una perfecta incomprensión de toda la teología del laicado que hemos tratado de exponer. En realidad, recae en una caracterización «eclesiástica» -de socialidad eclesiástica, quiero decir- de la figura del laico. Responde al «ardo laicorum» -en el sentido de no-clérigos- de los viejos formularios litúrgicos, pero ahora con un sentido elitista, de laicos «especializados». Su analogatum sería la manera estructural de darse el ministerio sagrado y el estado religioso. Por la ordenación ministerial, en efecto, el fiel cristiano ingresa en una institución eclesiástica: el «ardo clericorum», que se concreta en los presbiterios diocesanos, etc.; el carisma de los religiosos, discernido por la Iglesia como elemento de su estructura fundamental, es reconocido y regulado dentro de los Institutos, a los que el fiel que ha recibido este carisma se vincula con los sacra ligamina.

Pues bien, por su propia naturaleza, el carisma de la secularidad no es un carisma «institucionalizado»: no «sitúa» al cristiano en una «organización» eclesiástica de laicos; se recibe -dije- con el Bautismo y es, sencillamente, la tarea en el mundo en cuanto donada por el Espíritu para buscar el reino de Dios. Y ello, sin la menor consecuencia «institucional» o societaria: el «laicado» no es una «organización», y los laicos, por razón de su carisma estructural, no tienen otra «congregación» que la congregatio fidelium.

Se comprende, por otra parte, que sea así, si se tiene en cuenta q e al laicado pertenece la inmensa muchedumbre de los fieles cristianos, cuya «organización» propia es, como acabo de decir, la Iglesia misma. Esa multitudo laicorum -con los problemas reales de su vida cristiana y la imperiosa necesidad de ser atendidos- es la que debe tener ante la vista el Sínodo de los Obispos al tomar sus resoluciones pastorales. Ellos representan de manera capilar la realidad de la Iglesia en la entraña de la sociedad. Si esto se olvidara, caeríamos, también bajo este ángulo, en una concepción clerical y «eclesiástica» -no «eclesial»- de la misión de los laicos en la Iglesia.

Afirmar lo anterior en todo su rigor teológico, no significa desconocer la importancia pastoral, más aún, la necesidad práctica de las asociaciones de fieles laicos en la Iglesia, que auspicia y regula el Código de Derecho Canónico [46]. Pertenecen al ejercicio de la libertas in Ecclesia que tienen los fieles en general y los laicos en concreto. Debe manifestarse en ellas el carisma de la secularidad, que las precede en las personas de sus miembros. Pero de ninguna manera constituyen u «otorgan» el carácter de «laicos» a los que en ellas se inscriben.

Pedro Rodríguez, en dadun.unav.edu/

Notas:

26. ¿Secularidad? ¿Laicidad? La cuestión terminológica, como ya se ha apuntado, es dificultosa en todo nuestro tema. La secularidad -se nos dice- no podría ser propia de los laicos, pues también lo es del «clero secular»... En toda esta materia es preciso tener muy en cuenta que lis non est de verbis. Lo esencial es clarificar la teología y encontrar después un lenguaje adecuado que la exprese lo mejor posible. En principio, me atengo a la fórmula que emplea Lumen Gentium: «secularidad» para designar a los laicos en sentido teológico. De ahí que la palabra vulgar castellana, seglares, sea adecuada para designarlos en su posición eclesiológica. De la identidad propia del clero secular -en cuanto que se distingue del regular o religioso- no me puedo ocupar ahora. Apunto sólo que la nota propia del clero secular sería la «ministerialidad» simpliciter.

27. Así lo reconoce la doctrina más común y solvente. Vid., por ejemplo, los Jalons de Y. CONGAR, Fieles y laicos de A. del Portillo y el comentario de G. Philips a la Const. Lumen Gentium (La Iglesia y su misterio en el Concilio Vaticano II, Barcelona 1969). B. G H ERARDINI, Il laico. Per una definizione dell'identita laicale, Genova 1984, sostiene que la «secularidad», al ser una relación, no puede brindar el soporte para la identidad del laico; el autor sostiene que esa identidad viene deter minada por la manera peculiar que el laico tiene de participar en el triple munus. Los escritos de Mons. Escrivá de Balaguer contienen, passim, textos de excepcional penetración en toda esta materia. Vid., entre otros muchos lugares, Conversaciones. Madrid 198514, nn. 9, 21, 58 y 59. He estudiado estos pasajes en o.e. en nota 25 cap. V: «La economía de la salvación y la secularidad cristiana», pp. 124-218.

28. Es ésta la concepción dominante en la canonística alemana. Lo atestiguan afirmaciones como las de W. AYMANS (Lex Eeclesiae Fundamentalis, en «Archiv für Kath. Kirchenrecht» 140 [1971] 437), H. ScHMITZ (Die Ge'setzessytematik desere, München 1963, p. 38) y M. KAISER (Die Laien, en «Handbuch des katholischen Kirchenrechts», Regensburg 1983, p. 186). Este último autor llega a decir que «cada intento de dar al laico un contenido positivo que vaya más allá de lo que es un miembro de la Iglesia o incluso lo restrinja ( ¡carácter secular!) está necesariamente condenado al naufragio» (ist notwendig zum Seheitern verurteilt). Estos canonistas tienen como punto de referencia inmediato a K. MÜRSDORF, el cual subrayó en numerosos artículos que la noción teológica de laico se puede enuclear únicamente en contraposición a la de clérigo (Die Stellung der Laien in der Kirehe, en «Revue de Droit Canonique» 11 [1961] 217). El empleo del término «laico» en el sentido que defendemos en esta ponencia, se justifica, según el canonista alemán, por su valor práctico en cuanto a la técnica jurídica (ibídem, p. 217). La caracterización de los laicos propuesta por la Lumen Gentium con la «índoles saecularis» no tiene, según Méirsdorf, ningún valor teológico (Das eine Volk Gottes..., o.e. supra, nota 21, p 106). A mí entender, la incomprensión del valor teológico-estructural de la secularidad tiene en este autor una relación de origen con el rechazo del exclusivismo carismático de Rudolf Sohm. Vid. supra nota 21.

29. En algunos autores esta postura es radical, pues implica la superación misma de la categoría «laicado»: «Al superamento della categoría 'laicato' in ecclesiologia deve coniungersi la positiva assunzione della 'laicita' come dimensione di tutta la Chiesa (...) laicita equivale in tal senso a 'secolarita'» (B. PORTE, Laicato e laieita, o.e. en nota 2, p. 55). Esta visión de las cosas se extiende de manera acrítica fuera dt los ámbitos científicos: vid., p. ejemplo, el artículo Laicidade de toda a Igreja (sin firma) en la revista Laikos 9 (1986) 227-229.

30. Vid. J. L. ILLANES, Cristianismo, historia, mundo, Pamplona 1973, especialmente la parte tercera, pp. 151-238, y la bibliografía allí indicada.

31. Vid. sobre el tema P. RODRÍGUEZ, o.e., en nota 25, cap. IV, titulado «El mundo como tarea moral», pp. 37-58; y P. EYT, La «théologie du monde» a-t-elle faít oublier la création?, en «La Documentation Catholique» 83 (1986) 472-478.

32. Ese riesgo consiste en «una politización de la existencia que, desconociendo a un tiempo la especificidad del Reino de Dios y la trascendencia de la persona, conduce a sacralizar la política y a captar la religiosidad del pueblo en beneficio de empresas revolucionarias» (S. C. para la Doctrina de la Fe, Instr. Libertatis nuntius, XI, 17; AAS 76 (1984) 906).

33. La preocupación de hacer compatible y concorde la secularidad general de la Iglesia y la específica de los laicos se manifiesta en P. ESCARTÍN, Cómo definir al laico o la necesidad de superar los territorios, en «Ecclesia» 3-1-1987, pp. 6-7.

34. La documentación conciliar sobre el tema ha sido estudiada detenidamente pot N. WEis, Das prophetische Amt der Laien in der Kirche. Eine rechtstheologische Untersucbung anhand treier Dokumente des Zweiten Vatikanische Konzils, Roma 1981. El autor señala expresamente (p. 378) la intencionalidad teológica de Lumen Gentium, 31, a pesar del contexto «tipológico» en que se presenta. Vid., sobre este número de Lumen Gentium, E. SCHILLEBEECKX, Definición del laico cristiano, en G. BARAUNA, La Iglesia del Vaticano II, t. II, Barcelona 1966, pp. 977-997. Este autor, cuya teología ha evolucionado hacia posiciones incompatibles con la Tradición católica (vid. Notification de la Congregation pour la Doctrine de la Poi, 15-IX-1986, en «La Documentation Catholique» 83 (1986) 1034-1035), había hecho en este escrito una interpretación fundamentalmente acertada del cap. IV de Lumen Gentium.

35. La comprensión que proponemos de las posiciones estructurales en la Iglesia dimana de una reflexión sobre la relación entre estructura y misión de la Ecclesia in terris, que nos parece ser la teológicamente determinante en nuestro asunto; comprensión que no concibe esas posiciones como «estados» desde el punto de vista de la «perfección (evangélica)». Desde esta perspectiva -que es la que sigue H. U. VON BALTHASAR, Christlicher Stand, Einsiedeln 21977- no se llega a comprender adecuadamente, en mi opinión, lo que es teológicamente el laico.

36. JUAN PABLO 11, A los miembros de la Secretaría General del Sínodo de los Obispos, 19-V-1984, en AAS 76 (1984) 784.

37. Lineamenta, 9. En el n. 22 se lee: «El mismo Concilio presenta la inserción de los laicos en las realidades temporales y terrenas, o sea, su 'secularidad', no sólo como un dato sociológico sino también y específicamente como un dato teológico y eclesial, como la modalidad característica según la cual viven la vocación cristiana. La doctrina más solvente ya lo había establecido. A. DEL PORTILLO, Fieles y laicos en la Iglesia, p. 199, después de una larga reflexión sobre el tema, concluía: «la secularidad no es simplemente una nota ambiental o circunscriptiva, sino una nota positiva y propiamente teológica». E. CORECCO, que en 1981 consideraba todavía abierta la cuestión (cfr. su Riflessione giuridico-istituzionale su sacerdozio commune e sacerdozio ministeriale, en Parola di Dio e Sacerdozio. Atti del IX Congresso Nazionale dell'ATI. Cascia 14-18 septiembre 1981, Padova 1983, 80-129; vid. p. 92), en 1984 consideraba ya la postura del Concilio como estrictamente teológica: «L'indole secolare propria e peculiare dei laici non puo essere interpretata, come tende a fare una parte della dottrina, solo come una qualifica sociologica. E vero che il concilio non ha mai voluto definire, ma l'insistenza insolita del Concilio sulla natura secolare del laicato, nella LG, nell'AA e nella AdG, non puo lasciar dubbi sul carattere teologico e ecclesiologico dell'indole secolare» (E. CORECCO, I laici nel nouovo Codice di Diritto Canonico, en «La Scuola Cattolica» 113 (1984) 206).

38. Cfr. P. RODRÍGUEZ, Carisma e institución en la Iglesia, en «Studium» 6 (1966) 490.

39. Vid. Y. CONGAR, Ministères et laicat dans la théologie catholique romaine, .en AA. VV., Ministères et laicat dans la théologie catholique romaine, Taizé 1964; p. 137.

40. Cuando aludo a los religiosos en esta ponencia trato de referirme siempre al «núcleo» de su posición estructural, siendo muy consciente de que el desarrollo histórico del estado religioso ha hecho surgir una gran riqueza de modalidades en la forma de darse el núcleo teológico y una variedad en la terminología, de las que no puedo ocuparme ahora. Una excelente reflexión sobre el tema, en el contexto de balance de los últimos veinte años, es la que ofrece A. BANDERA, Santidad de la Iglesia y vida religiosa, en «Confer» 25 (1986) 559-605.

41. A raíz del Concilio Vaticano II, en una entrevista que se publicaría después en «Palabra», hice a Mons. Escrivá de Balaguer esta pregunta: «La misión de los laicos se ejercita, según el Concilio, en la Iglesia y en el mundo. Esto, con frecuencia, no es entendido rectamente al quedarse con uno u otro de ambos términos. ¿Cómo explicaría usted la tarea de los laicos en la Iglesia y la tarea que deben desarrollar en el mundo?». Su respuesta es iluminante: «De ninguna manera pienso que deban considerarse como dos tareas diferentes, desde el mismo momento en que la específica participación de laico en la misión de la Iglesia consiste precisamente en santificar ab intra -de manera inmediata y directa- las realidades seculares, el orden temporal, el mundo. Lo que pasa es que, además de esta tarea, que le es propia y específica, el laico tiene también -como los clérigos y los religiosos- una serie de derechos, deberes y facultades fundamentales, que corresponden a la condición jurídica de fiel, y que tienen su lógico ámbito de ejercicio en el interior de la sociedad eclesiástica: participación activa en la liturgia de la Iglesia, facultad de cooperar directamente en el apostolado propio de la Jerarquía o de aconsejarla en una tarea pastoral si es invitado a hacerlo, etc.» (Conversaciones, Madrid 198514, n. 9).

42. Cuando, sobre un fiel cristiano corriente, sobre un laico, recae la llamada de Dios al ministerio sagrado o a la vida religiosa, el Espíritu, que dirige a la Iglesia con sus dones jerárquicos y carismáticos, «sopla» ahora de otro modo sobre esas personas, que adquieren así una nueva posición estructural en la Iglesia -determinada por el carácter del Orden o el carisma religioso-, dejando de ser cristianos laicos para ser cristianos dotados de otros carismas estructurales. Su relación con la «restauración del orden temporal» cambia de signo y de contenido.

43. En la entrevista antes citada, me decía Mons. Escrivá de Balaguer: «Fijarse sólo en la misión específica del laico, olvidando su simultánea condición de fiel, sería tan absurdo como imaginarse una rama, verde y florecida, que no pertenezca a ningún árbol. Olvidarse de lo que es específico, propio y peculiar del laico, o no comprender suficientemente las características de estas tareas apostólicas seculares y su valor eclesial, sería como reducir el frondoso árbol de la Iglesia a la monstruosa condición de puro tronco». (Conversaciones, Madrid 198514, n. 9).

44. Una descripción sintética de esos oficios según el Código de Derecho canónico puede verse en J. MEDINA, Notas sobre los ministerios de la Iglesia confiados a fieles laicos, en «Teología y Vida» 27 (1986) 167-172. Digo que de ordinario no son laicales, porque hay oficios eclesiásticos que pueden ser asumidos por laicos precisamente en función de su secularidad teológica. Por ejemplo, ser miembro del Consilium de laicis, o del Consejo pastoral de una diócesis.

45. Este punto fue vigorosamente señalado por P. LOMBARDÍA, Los laicos, en «II Dirimo Ecclesiastico» 83 (1982) 297.

46. Vid. cann. 225 § 1, 327 y 329.

Colabora con Almudi

-

Manuel Cruz Ortiz de LandázuriEl deseo en la cultura de la seducción -

Benigno Blanco RodríguezTolkien, maestro de la esperanza -

Sergio Luis Caro ArroyoLa educación democrática en el contexto de la deliberación y el agonismo político -

Javier García-Luengo ManchadoLa Virgen María y el culto mariano en el arte y la literatura de la España de la edad de plata -

José Ignacio MunillaLa Asunción de María -

Jean-Louis BruguesLa familia de Dios padre: la fraternidad de los hijos de Dios -

Ana Roa GarcíaLa educación emocional, el auto-concepto, la autoestima y su importancia en la infancia -

Roberto Gutiérrez LaboyEl problema de la prohibición en la ética -

Luis Legaz LacambraLegalidad y legitimidad -

Bernardo EstradaEficacia de la Sagrada Escritura en la configuración de la vida cristiana -

Teresa CidAprender a amar: amor y libertad -

Ignacio AndereggenCristo hombre perfecto. Naturaleza y gracia en la Persona Divina de Cristo -

Amparo Alvarado PalaciosRevolución de la ternura: un nuevo paradigma eclesial en el pontificado de Francisco -

Redaccion opusdei.orgLa confesión sacramental, un camino de libertad y de amor a Dios -

Juan F. SellésEl hombre como relación a Dios según Kierkegaard