Artículos

Olga Castanyer

6. Aplicación de lo aprendido a situaciones concretas

Todas las estrategias descritas hasta el momento son conductas asertivas generales, que en principio se pueden aplicar a cualquier tipo de situación con sólo adaptar un poco la estrategia a la situación que causa problemas.

Sin embargo, hay veces en las que es necesario reforzar las habilidades aprendidas con técnicas más específicas. Hay situaciones, como puede ser la de pareja, que requieren toda una gama de técnicas ideadas especialmente para ello; otras veces, puede ocurrir que el desconocimiento en materia asertiva de la persona sea tal, que ésta necesite contar con unas técnicas muy específicas para las tres o cuatro situaciones concretas que más le cuestan. En cualquier caso, siempre es bueno reforzar las pautas generales con algunos “trucos” específicos que ayuden a salvar mejor las situaciones que más difíciles resultan.

Como dijimos anteriormente, existen amplios listados de técnicas en numerosos libros y artículos, casi diríamos que tantos como situaciones conflictivas pueda haber. En el capítulo 5 describíamos, a modo de ejemplo, las principales técnicas para poder discutir de forma asertiva. Aquí presentamos las habilidades específicas para cuatro tipo de situaciones que resultan difíciles para muchas personas:

• asertividad en la pareja

• respuesta ante críticas

• realización de peticiones

• expresión de sentimientos.

6.1. Asertividad en la pareja

Muchas parejas tienen serios problemas de funcionamiento porque uno o ambos miembros se comportan siguiendo modelos agresivos o sumisos que provocan en el otro respuestas inadecuadas, dando lugar al consiguiente desajuste personal y emocional de uno o ambos.

La comunicación es uno de los pilares básicos en los que se apoya la relación de pareja, y por lo tanto, donde más claramente se ponen de manifiesto los comportamientos asertivos o no asertivos. Sorprende ver cuántas parejas carecen de habilidades y estrategias para comunicarse de forma adecuada y cómo esta carencia de habilidad se interpreta muchas veces como “falta de ganas”, “desmotivación”, “incomprensión”, etc. Repetimos que la educación tradicional nos ha enseñado a ser poco asertivos, y, por lo tanto, muchas personas desconocen por completo cómo manifestar correctamente sus sentimientos, enfados, peticiones, al otro miembro de la pareja con el que, supuestamente, se tiene “tanta” confianza. Así, un error típico y básico de las parejas es pretender que el otro “adivine” qué nos falta, qué esperamos de él. Se supone que con el amor, uno se convierte en clarividente y si no es así, no se está realmente pendiente y enamorado del otro. Pero, como bien titula Beck uno de sus libros, “con el amor no basta”. Hay que comunicarle al otro nuestros deseos, peticiones, demandas de cariño, y hacerlo de forma que lo comprenda y no esperando que lo “sobreentienda” con nuestros gestos y muecas de disgusto.

Todos conocemos y podríamos citar en teoría cuáles son los principios básicos para lograr una correcta comunicación afectiva, pero, tal vez por sonar a perogrullo, frecuentemente nos olvidamos de ellos. Vale la pena volver a repasar algunos para poder empezar a modificar nuestra conducta asertiva con la pareja:

1. Es más apropiado hacer una petición que una demanda. Las primeras demuestran respeto por el otro y mejoran la comunicación. Es muy distinto escuchar: “¿puedes apagar la tele mientras hablamos?” que “¡cuando estamos hablando, quiero que apagues la tele!”.

2. Es mejor hacer preguntas que acusaciones. Las acusaciones sólo desencadenan defensa y no llevarán, por lo tanto, a ningún lado. Es diferente, aunque signifique lo mismo, decir: “¿me estás escuchando?” que “¡otra vez no me estás escuchando!”.

3. Al criticar a la otra persona, hablar de lo que hace, no de lo que es. Las etiquetas no ayudan a que la persona cambie, sino que refuerzan sus defensas. Hablar de lo que es una persona sería: “te has vuelto a olvidar de sacar la basura. Eres un desastre”; mientras que hablar de lo que hace sería: “te has vuelto a olvidar de sacar la basura. Últimamente te olvidas mucho de las cosas”.

4. No ir acumulando emociones negativas sin comunicarlas, ya que producirían un estallido que conduciría a una hostilidad destructiva.

5. Discutir los temas de uno en uno, no “aprovechar” que se está discutiendo sobre la impuntualidad de la pareja para reprocharle de paso que es un despistado, un olvidadizo y que no es cariñoso.

6. Evitar las generalizaciones. Los términos “siempre” y “nunca” raras veces son ciertos y tienden a formar etiquetas. Es diferente decir: “últimamente te veo algo ausente” que “siempre estás en las nubes”.

7. No guiarse por una excesiva sinceridad en la pareja. Algunas cosas deben de pensarse antes de decirse, si las consecuencias no van a ser positivas. “Últimamente me noto más frío respecto a ti. No sé si todavía me gustas” puede ser muy sincero, pero habría que esperar antes de echarle a la pareja ese jarro de agua fría. Quizás sólo es un sentimiento pasajero sin ninguna importancia. Si realmente no lo es, siempre se está a tiempo de plantearlo.

8. La comunicación verbal debe de ir acorde con la no verbal. Decir “ya sabes que te quiero” con cara de fastidio dejará a la otra persona peor que si no se hubiera dicho nada.

Muchas personas, al leer esto, pensarán: esto es muy bonito, pero ¿cómo llevar a la práctica estos principios tan loables? Y tienen razón; una pareja necesita saber cómo traducir estos principios en conductas y actitudes concretas. Aquí ya entra en juego la asertividad, porque no hay mejor forma de plasmar los principios descritos que mediante técnicas y estrategias asertivas.

Una persona asertiva desarrollará con su pareja las siguientes habilidades de comunicación:

1. Dar gratificaciones: tanto verbales como materiales. Hay que explorar qué es lo que gratifica concretamente a nuestra pareja y no dar por hecho que le gusta “lo que a todo el mundo”.

2. Agradecer gratificaciones: a veces, se da por supuesto que el otro debe llevar a cabo determinados comportamientos positivos y que no tenemos porqué agradecérselo. Mostrar abiertamente que nos alegramos le servirá de refuerzo para repetirlo otra vez y de información para saber que va por buen camino respecto a nosotros.

3. Pedir gratificaciones: normalmente, se piensa que no hay que pedir las cosas porque es artificial y que el otro debe de saber lo que queremos y dárnoslo. Como decíamos antes, nadie, por muy enamorado que esté, es clarividente y necesitamos saber exactamente qué le gusta a la otra persona para poder dárselo a su gusto. Hay que desterrar la idea de que pedir es rebajarnos y comunicar abiertamente qué y cuánto nos gustaría que hiciera la otra persona por nosotros.

4. Expresar sentimientos negativos: es necesario que una pareja se comunique sentimientos de tristeza, enojo, malestar, frustración, etc., pero haciéndolo de una manera asertiva, para no terminar, como ocurre muy frecuentemente, en peleas y acusaciones. Para ello, hay que:

– hablar del tema conflictivo de una forma muy directa, sin “sobreentendidos”

– expresarlo en el momento y no cuando ya haya pasado el tiempo y el otro no sepa de qué le estamos hablando

– expresarlo de forma activa, no como víctimas (“yo me siento...” en vez de “tú me haces sentir...”)

– describir nuestra propia conducta y la del otro sin acusar. “Mientras yo friego, tú te pones a ver la tele y eso me parece injusto”, en vez de “eres un caradura, me tienes como una esclava a tu servicio”.

5. Empatizar: desgraciadamente, esta es una de las conductas que menos aparecen en las parejas: la capacidad de ponerse en el lugar del otro y ver los problemas desde su punto de vista. Convendría, de vez en cuando, realizar una inversión de roles en la pareja, para que ambos se dieran cuenta cómo ve las cosas el otro.

6. Intercambiar afecto físico: muy importante y frecuentemente olvidado “al cabo de los años”, ya que se confunde muchas veces con intercambio sexual.

7. Enfrentarse a la hostilidad inesperada o al mal humor: no todo son rosas en una pareja y, con mucha frecuencia, uno de los dos llega cansado, malhumorado o irritado. Muchas veces descargará su mal humor en el otro miembro de la pareja, sin que éste tenga nada que ver con el asunto. La persona asertiva puede reaccionar de dos formas:

– con asertividad repetida: el miembro no hostil de la pareja responde a la cólera o irritabilidad del otro mediante la repetición de una negativa para admitir la culpa o una parte del sufrimiento del compañero. La técnica es la del “disco rayado”: “yo no voy a estropear una noche porque tú estés de mal humor” o “yo no tengo nada que ver con tu mal humor”, etc.

– con asertividad empática: se empieza por empatizar con el otro poniéndose en su lugar: “parece que estás muy enfadado/a esta noche”, y a continuación, se utiliza una frase asertiva que exprese una postura constructiva y firme: “pero creo que ese enfado viene de otras personas y yo no soy responsable de ello”.

Aceptación y oposición en la pareja

Por último, vamos a describir cómo traduce la persona asertiva en conductas concretas los términos de “aceptación” y “oposición” en la pareja, es decir, cómo comunicarle al otro sentimientos positivos y negativos.

Aceptación asertiva:

a) Elementos no verbales que deben de comunicarse en cualquier caso:

– contacto visual con el interlocutor

– tono emocional cálido y cordial

– volumen de voz audible y claro

– presencia de sonrisas y gestos de acercamiento

b) Para transmitir el mensaje positivo, se puede seguir este orden:

b.1: Expresión de elogio/aprecio: conducta verbal de aceptación en respuesta al comportamiento positivo del otro.

b.2: Expresión de sentimientos positivos: transmitir a la otra persona información sobre los propios sentimientos producidos por la conducta del otro.

b.3: Conducta positiva recíproca: ofrecimiento de conducta positiva para corresponder a lo que el otro ha hecho.

Oposición asertiva:

a) Elementos no verbales que deben de comunicarse en cualquier caso:

– contacto visual con el interlocutor

– tono emocional firme, convincente y apropiado a la situación conflictiva (¡no agresivo!)

– volumen de voz audible y claro

– movimientos de manos y brazos sueltos y acompañando la verbalización.

b) Para transmitir el mensaje negativo, se puede seguir este orden:

b.4: Expresión de entendimiento o expresión del problema: empezar la exposición del problema por comprender el punto de vista del otro o por la descripción del problema o situación conflictiva.

b.5.: Mostrar el desacuerdo: verbalizar que la conducta de la otra persona no nos satisface, pero hacerlo de forma no acusadora, siempre desde la repercusión que la conducta del otro está causando en nosotros.

b.6: Petición de cambio de conducta o propuesta de solución: no se puede dejar una discusión sin este último punto, ya que si no, la otra persona no sabrá cómo llevar a cabo el cambio de conducta que le estamos pidiendo.

Veamos un ejemplo de ambos casos:

Juan le quiere decir a su pareja cuánto la aprecia, ya que la ve decaída y se da cuenta de que desde hace mucho tiempo no se dicen nada positivo. Lo hace de la siguiente forma: elige un momento relajado, sentados en la mesa, cenando. Apaga la televisión, para que el momento adquiera mayor importancia y dice: “Laura, la verdad es que hace mucho tiempo que sólo hablamos del trabajo y no de nosotros. Sólo te quiero decir que, aunque no lo parezca, me fijo mucho en cómo te esfuerzas por hacerme las cenas agradables cuando llego cansado a casa y eso hace que te sienta muy cercana (punto b.1). Créeme, cuando estoy en el trabajo me acuerdo mucho de ti y tengo ganas de volver a casa para verte y comentar contigo todo lo que me ha pasado (punto b.2). Quizás deberíamos de salir más. He pensado que podríamos volver a ir a aquellas terrazas que tanto te gustaban, los domingos por la mañana (punto b.3)”.

En otro momento, Laura, que también es muy asertiva, se encuentra a disgusto con Juan, ya que éste llega muy tarde a casa por quedarse a veces a tomar algo con los compañeros de trabajo: “Mira, Juan, quería comentarte una cosa. Yo entiendo que cuando sales del trabajo, estás tan saturado que te apetece despejarte y tomar algo con tu gente. Me lo has razonado muchas veces y lo entiendo (b.4). Pero muchas veces tengo preparada la cena, se enfría y yo me siento como una tonta esperándote. Sinceramente, me parece exagerado que tengas que salir todas las tardes a tomar algo (b.5). ¿Por qué no intentamos arreglarlo para que ninguno de los dos pierda? No sé, podrías intentar llegar más tarde en días fijos, que yo ya sepa de antemano, o avisarme con tiempo, para que no prepare nada. ¿Qué te parece? (b.6)”.

6.2. Responder correctamente a las críticas

¿Qué hacer cuando alguien nos critica agresivamente? Ya sea justa o injusta la crítica, cuando menos la situación es intimidante, a no ser que estemos muy seguros de nosotros mismos y dominemos buenas estrategias de respuesta.

Para aprender este tipo de conductas, es necesario que, previamente, la persona tenga claras una serie de cosas, y, caso de no tenerlas, debería de instaurarlas por medio de una Reestructuración Cognitiva:

– La persona tiene que saber interpretar correctamente (objetivamente) una situación en la que le parezca que está siendo criticada. Tiene que saber discriminar lo que es verdadera crítica y lo que es mera interpretación suya, distorsionada por sus pensamientos irracionales. ¡Hay muchos comentarios inocentemente sarcásticos que son interpretados como crítica feroz!

– También tiene que saber evaluar cuándo una crítica está siendo emitida con mala voluntad (en cuyo caso tendría que saber defenderse asertivamente) y cuándo se trata de una “crítica constructiva” (en cuyo caso la reacción iría más encaminada a evaluar si la otra persona tiene razón y/o cómo responder a ello).

Lo que es muy importante a la hora de responder correctamente a una crítica es el tono en que se emita la respuesta asertiva, ya que la persona que está criticando no tiene que sentirse agredida. Si esto ocurre, la conversación germinaría en una discusión o una competición de agresiones mutuas, que no llevaría a ninguna parte. El tono de la respuesta a una crítica tiene que ser, pues, lo más neutro y aséptico posible.

Veamos, concretamente, las estrategias más comunes que existen para responder a las críticas:

a) Si te parece que la crítica es justificada, pero no deseas continuar hablando sobre el tema (¡hay “críticos” muy pesados!):

– Reconocer (Tienes razón)

– Repetir (Tendría que haber hecho...)

– Explicar (No lo hice porque...)

No hay que pedir nunca excesivas disculpas. El dar demasiadas explicaciones es signo de inseguridad. Con una frase explicativa basta.

b) Si quieres convertir al otro en un aliado (no se lo esperará), en vez de un crítico, pregunta:

–“¡¿Qué crees que debería de hacer?!”

Pide clarificación y no admitas respuestas vagas o negativas: (Crítico): –“No me gusta que hagas...”

(TÚ): –“Bien, pero ¿qué quieres que haga exactamente?”

c) En cualquier caso: no permitas que el otro generalice su crítica a otras situaciones o a otras facetas de tu personalidad.

Utiliza el acuerdo asertivo:

–“Si, debería de haber hecho..., pero eso no significa que yo sea...” o el banco de niebla: sólo asentir a lo que consideramos válido, lo otro ni lo mencionamos:

(Crítico):

–“Comes demasiado poco. No te estás cuidando lo suficiente y te vas a debilitar”

(Tú): –“Si, puede que coma poco”

Esta última forma de actuar no significa que estés cediendo, ya que en todo momento pones el “quizás...”, sino que no quieres seguir discutiendo.

Si la persona sigue insistiendo (suele sentar muy mal este tipo de respuestas), puedes utilizar el aplazamiento asertivo, es decir, aplazar la discusión para más adelante:

–“¿Te parece que lo hablemos en otro momento?”.

6.3. Realizar peticiones

En este apartado hablamos de peticiones no improvisadas, es decir, aquellas para las que la persona puede prepararse previamente un guión o modelo de actuación: por ejemplo, desde pedir un aumento de sueldo, una revisión de examen o pedir aclarar con una persona algún “asunto pendiente” (conflictivo), hasta declarar el amor a una persona.

Lo más importante es que, previamente, la persona se “prepare” para la situación, teniendo claro qué es lo que quiere, cómo lo quiere, etc. y evaluando cuál es el mejor momento para sí mismo y para el otro. A esto se refieren los puntos a) y b) de las estrategias que describimos a continuación. El punto c) se refiere ya a la actuación en sí, que en consulta se ensayaría por medio de role-playing, por ejemplo, antes de enfrentarse la persona a la situación en vivo.

6.4. Expresar sentimientos

No permitir que los demás sepan lo que pensamos es tan poco considerado como no escuchar los pensamientos y sentimientos de los otros (P. Jakubowski)

Igual de importante que es saber defenderse, demandar y reclamar, así también es de vital importancia el expresar sentimientos. Este tema cuesta a muchas más personas de las que se cree y aquél que lo haga estará demostrando que posee realmente una sana autoestima. En cualquier caso, se puede comenzar aplicando estos sencillos trucos que describimos a continuación. Muchas veces, el comprobar que estamos comportándonos bien hace que también nos vayamos sintiendo progresivamente mejor con nosotros mismos.

Si te cuesta expresar honestamente tus sentimientos, pueden serte útiles los siguientes puntos:

a) Acostúmbrate a formar frases que comiencen por: “quiero”... o “me gusta...”, “no me gusta...”, “me siento...”, etc. Trata de incluirlas en tu conversación habitual, hasta que ya no te resulte extraño utilizarlas.

b) Intenta comprobar el significado o los sentimientos que subyacen a los comentarios del otro:

“¿Sentías que te criticaba cuando dije...?”.

c) No dejes pasar situaciones confusas sin clarificarlas. Si algo te ha “mosqueado”, sorprendido, alarmado, etc., pide aclaración inmediatamente. Es más fácil expresar tu malestar en el momento, que si tienes tiempo para darle vueltas.

d) Acostúmbrate a utilizar frases reforzantes para el otro. Si algo te ha gustado, házselo saber; si le aprecias, intenta comunicárselo. A veces es más difícil expresar frases positivas que negativas.

e) Como alternativa a estallar en ira ante una controversia, apréndete de memoria esta fórmula:

1. “Estoy enfadado porque. ”

2. “Me gustaría que. ”

f) Si te cuesta mucho expresar sentimientos, fíjate, mientras lo estés haciendo, en tu conducta externa: cómo modulas la voz, intentando hablar lentamente; cómo respiras (puedes realizar una inspiración profunda antes de comenzar cada frase. Te saldrán más fácilmente las palabras); qué postura adoptas y qué haces con tus manos, etc. Intenta mantenerte relajado/a. El fijarte en tu conducta externa hace que no estés tan pendiente de lo que tienes que decir, y, a la vez, que lo digas de forma más adecuada.

g) Una buena expresión de los propios sentimientos debería de incluir: tus necesidades, tus deseos, tus derechos y cómo repercuten las distintas situaciones en ti. No debería de incluir excesivos reproches, un deseo de herir y autocompasión. Estas últimas enmascaran tus sentimientos y hacen que la otra persona te entienda mal.

7. Educar para la asertividad

Vosotros sois el arco desde el que vuestros hijos, como flechas vivientes, son impulsados hacia lo lejos (Khalil Gibran).

Todo lo que hemos expuesto hasta ahora quiere ser una ayuda para el lector adulto e independiente, que, por las razones que sean, haya decidido aprender más sobre las relaciones humanas y la asertividad.

Pero nuestro libro no quedaría completo si solamente nos dirigiéramos a este público adulto. Existen alrededor de nosotros unos personajillos pequeños, pero importantes que nos recuerdan constantemente nuestra propia infancia. Nos recuerdan también que no están formados en la vida y que están aprendiendo de nosotros, chupando todo lo que ven y oyen y formando las bases para lo que más adelante serán de adultos. Son nuestros hijos, alumnos, sobrinos, amigos.

Muchos adultos se arrepienten de no haber aprendido “a tiempo” ciertas habilidades, se lamentan de que no se les enseñara adecuadamente esa destreza tan importante, o esa capacidad... E igual ocurre con la asertividad. En un capítulo anterior comentábamos que gran parte de la “culpa” de que no seamos asertivos está en la educación, en los mensajes que nos transmitieron de pequeños.

Ahora que somos adultos sanos, que hemos aprendido, tal vez a posteriori, a ser asertivos, podemos y tenemos la obligación de conseguir que a nuestros niños no les ocurra lo mismo que a nosotros. Permitámosles vivir el placer de aprender, a la vez que crecen y casi sin darse cuenta, a relacionarse adecuadamente con los demás, a no considerarse ni más ni menos que los otros niños y adultos que les rodean.

Como ya comentábamos en otro momento, la capacidad de ser asertivo o socialmente competente, no se hereda, no es algo innato e inamovible, sino que se va aprendiendo a lo largo de la vida. Las habilidades sociales sólo se aprenden con la práctica. Los niños van aprendiendo a compartir, a ceder turno, a cooperar y negociar. No es cierto, como a veces se dice, que Fulanito “tenga dentro” el ser agresivo o a Menganito “le venga de familia” comportarse como un trozo de pan. Si son así es porque en su familia, en el colegio, con sus amigos están aprendiendo a comportarse agresiva o bondadosamente. Claro que a Menganito “le viene de familia”, pero esto no significa que lo haya heredado, sino que está “chupando” día a día una actitud de bondad en su familia.

El aprendizaje que el niño haga depende en gran parte de nosotros, los adultos. Tanto si somos padres como profesores o tutores de niños, tenemos la obligación moral de enseñarles a manejarse bien con las demás personas. La asertividad, que forma parte de la autoestima, es un escudo que protegerá al niño de por vida. Más adelante describiremos estrategias puntuales para aplicar con nuestros niños. Pero independientemente de las técnicas puntuales, hay que mostrar y transmitir en todo momento una actitud de apertura hacia el contacto social. Unos padres concienciados de esto, invitarán frecuentemente a amigos de sus hijos a casa o en pequeñas salidas y excursiones. También permitirán que sus hijos vayan a casa de otros compañeros y que se queden a dormir, si así lo desean (hay muchos padres a los que no les gusta esto!). Un profesor que quiera fomentar las habilidades sociales en su clase, estimulará el trabajo en equipo y encarará directamente cuantos problemas de enemistad, agresividad, liderazgo surjan en el grupo.

Es importante enseñar al niño a ser asertivo tanto con compañeros de su edad, como con niños menores, como con el adulto. Hemos de tener en cuenta que el niño tiene una doble tarea: no sólo debe aprender a relacionarse con personas que son iguales que él, sino también con personas superiores, los adultos, a los que debe guardar un respeto y hacer caso, pero frente a los que también puede y debe autoafirmarse. ¿Qué significa que el niño sea asertivo con el adulto? Desde luego que no se pretende que se convierta en un repelente, que todo lo sabe mejor que el adulto, ni en alguien desobediente y contestón. El niño asertivo con el adulto es amable cuando le preguntan, levanta la vista, mira a los ojos y tiene un habla clara. También pide aclaraciones si no entiende algo y no interrumpe. Este niño tan “modélico” que reflejamos aquí se parece mucho a lo que piden los cánones de buena educación; la diferencia es que desde aquí pretendemos que el niño se comporte de esta forma no porque deba hacerlo, sino porque “le sale de dentro”, porque no tiene miedo pero sí respeto hacia el adulto.

Bien, estaréis pensando muchos de los que leáis esto, todo suena muy bien, pero ¿qué tenemos que hacer, concretamente? ¿Cómo podemos ayudar a nuestros hijos, alumnos, etc. a ser más asertivos?

Vamos a explicar muy brevemente los principios básicos de la teoría del aprendizaje.

7.1. Principios básicos del aprendizaje de la asertividad

Como hemos dicho ya, las conductas asertivas y, en general, todas las conductas, no se heredan, sino que se aprenden.

Si bajo conducta se entiende: hacer, sentir y pensar, también se aprenderán:

a) las emociones, como el miedo, el vergüenza, la ira…

b) las conductas problemáticas como la desobediencia, la agresividad, la timidez, etc.

¿Cómo se aprende todo esto?

Un niño se va desarrollando en estrecha interrelación con el ambiente que le rodea. Dependiendo de cómo sea el ambiente (familia, escuela, sociedad) que rodea al niño, éste aprenderá a comportarse de una manera u otra:

Todos buscamos, por encima de todo, llamar la atención y sentirnos valorados (ser “alguien” para los demás). Desde niños, la principal motivación que nos mueve por la vida es ésta. En el niño, ser “alguien” para los demás es de vital importancia, ya que en eso se basará su autoestima. El niño que se haya sentido adecuadamente querido y respaldado, desarrollará una sana autoestima y una seguridad en sí mismo. Más adelante, deberá dejar de estar pendiente de la opinión de los demás para dejar paso a sus propios criterios. Por desgracia, hay muchos adultos que todavía continúan esperando obtener la “recompensa” a sus acciones por parte de los demás.

Para conseguir sentirse valorado, el niño (¡y también el adulto!) utilizará todos los métodos que estén a su alcance, independientemente de su valor moral. Según cómo le responda el ambiente, continuará exhibiendo un comportamiento y abandonará otro. Por ejemplo, si un niño consigue llamar la atención portándose bien, atendiendo en clase y siendo buen compañero, y esta conducta es valorada por parte del profesor y/o sus padres y compañeros, continuará con ella, ya que le aporta beneficios.

Si, por el contrario, otro niño ve que consigue llamar la atención molestando, haciendo reír o mostrando conductas agresivas, también continuará comportándose de esta manera. En este caso, sus profesores y padres seguramente no le alabarán, pero él puede sentirse valorado por ellos: es “alguien” para los demás, los compañeros seguramente le reirán las gracias y ser regañado es una forma de llamar la atención y ser importante. Seguramente, si nadie le muestra que existen otras conductas con las que puede obtener igual beneficio, este niño continuará con su conducta disruptiva.

El mecanismo que están siguiendo los niños es el mismo en ambos casos.

7.1.1. ¿De qué depende el aprendizaje de la asertividad?

El que un niño aprenda una conducta u otra y concluya que ésta puede serle más beneficiosa que aquella depende principalmente de tres factores: de lo que ocurra inmediatamente después de exhibir esa conducta (simplificando mucho: si es premiado o castigado), de lo que pase antes (los llamados “estímulos discriminativos”) y de los modelos que tenga el niño para imitar. Vamos a describir los dos que más nos interesan: los consecuentes y los modelos a imitar.

1- Consecuentes: (lo que ocurre inmediatamente después de una conducta)

Cualquier comportamiento va siempre seguido de una reacción del exterior. Muchas veces las reacciones son tan mínimas que no son dignas de resaltar, pero otras, y sobre todo para un niño que está muy pendiente de lo que le llegue de fuera, son completamente marcantes. Obviamente, si alabamos o mostramos satisfacción ante una conducta una sola vez, no servirá de nada. El niño llegará a la conclusión de que vale la pena continuar con esa conducta después de que se la haya valorado varias veces y, si es posible, por varias personas importantes para él.

Existen dos tipos básicos de consecuencias o reacciones ante una conducta:

A: Refuerzo positivo

El llamado refuerzo positivo es cualquier respuesta agradable que nos llegue del exterior y que nos haga pensar que la conducta que acabamos de emitir es deseable.

Los refuerzos pueden ser materiales: premios; sociales: elogios, miradas, atención; simbólicos: dinero, puntos; y, en el adulto, pueden ser sus propios pensamientos y automensajes los que le refuercen (autorrefuerzos). El refuerzo social, es decir, la atención y valoración verbal y no verbal que recibamos, es el más poderoso y tiene un efecto mucho mayor que cualquier premio material que demos a la persona.

Los refuerzos positivos aumentarán la probabilidad de que se vuelva a producir la conducta. De esta forma, se puede afirmar que si algo está ocurriendo regularmente, lo más seguro es que esté siendo reforzado, y eso vale para las conductas correctas y las incorrectas.

Una conducta que no reciba una respuesta valiosa durante un tiempo prolongado, se irá debilitando hasta desaparecer: si no alabamos nunca a un niño por portarse bien, buscará otras formas de llamar la atención; si no hacemos caso a un niño que llora, terminará por buscar otras formas de conseguir lo que quiere. Como vemos, este mecanismo, que se denomina extinción, puede ser beneficioso o perjudicial para la persona.

B: Castigo

Como castigo entendemos cualquier respuesta no gratificante, desde regañinas hasta castigo físico, pasando por el desprecio, la burla, la agresión verbal.

En contra de lo que se pueda pensar, este método suele ser muy efectivo en un primer momento, pero a la larga no hace que se cambie la conducta de raíz. Puede cambiar la conducta respecto a la persona que dispensa el castigo (se la evita o uno “no se deja pillar”), pero no la actitud de la persona castigada. Suele:

– provocar la imitación (un niño pegado, pegará con mayor frecuencia)

– distanciar al castigador del castigado

– crear sentimientos de depresión y baja autoestima en la persona que recibe castigo sistemáticamente.

Por desgracia, hay un tipo de castigo que, aplicado regularmente, sí tiene efecto a largo plazo: el castigo social (vergüenza, deshonra, burla).

Igual que ocurre con el refuerzo, el castigo es subjetivo: unos se sienten castigados por algo que a otros no les significa nada.

Existen otros tipos de consecuentes, aunque el refuerzo y el castigo sean los principales. Para nuestro tema de la asertividad interesa conocer el llamado refuerzo negativo. Esto significa que la consecuencia que la persona recibe tras su conducta no es algo positivo ni negativo, sino que es el cese de una situación desagradable. Este concepto, algo difícil de entender, es, sin embargo, la explicación a muchas conductas de huída o evitación de situaciones. Una actitud callada, apocada, puede ser una búsqueda de este tipo de refuerzo. La persona piensa: si no llamo la atención, si no digo nada, me dejarán en paz, cesará una situación desagradable para mí en la que me siento muy mal porque no sé cómo comportarme. De forma mucho más clara, el niño que no se atreve a enfrentarse a otro y sale huyendo, se está rigiendo por la búsqueda de un refuerzo negativo. Este mecanismo habrá que tenerlo muy en cuenta a la hora de ayudar a un niño que tenga algún problema de asertividad. A veces, se resistirá a cambiar o aprender otra conducta, ya que el beneficio que obtiene con su huída es mucho mayor que un posible refuerzo positivo que le estamos proponiendo (sentirse bien por haber conseguido enfrentarse adecuadamente a otro), pero que no conoce.

¿Cómo se pueden formar, a partir de lo dicho, conductas agresivas, sumisas, problemáticas en general?

Refuerzo de conductas inadecuadas: a la persona se le dispensa atención por una conducta no correcta, que hace que la persona se sienta importante: regañar y no reforzar otra conducta correcta a cambio; “reír las gracias (“niños payaso”), atender a quejas, atender sólo a conductas agresivas, alabar mucho una conducta callada, cuando en realidad puede ser una falta de asertividad, etc.

Si sólo prestamos atención a las conductas inadecuadas y nos callamos las adecuadas, dándolas por hecho, éstas se extinguirán y continuarán las inadecuadas.

Actitud impaciente: hacer algo que debería de hacer la otra persona, para acelerar el ritmo: en el caso de la asertividad, se trataría de la madre que va a hablar con los “malos” compañeros de su hijo para disuadirles de que le maltraten. El niño jamás aprenderá a defenderse por sí solo y tendrá la impresión de que tiene que depender de alguien que le ayude.

Consecuencias contradictorias: si bien nunca se puede dar una regularidad completa, sí se puede confundir mucho al niño si, por ejemplo, actuamos con él según estemos de humor, o los padres y maestros que no se ponen de acuerdo y cada uno actúa de forma distinta ante mismas situaciones, o si pretendemos que el niño haga una cosa y luego no la hacemos nosotros mismos.

Estas actitudes crean en el niño sentimientos de inseguridad y pueden llevarle a realizar conductas extrañas, sin orden ni regularidad o a guiarse exclusivamente según su propio criterio, cosa que en un niño no siempre es lo más adecuado.

2- Los modelos a imitar

De todos es sabido que los niños imitan constantemente a los adultos. Lo que no suele estar tan claro es que esta conducta imitativa puede ser causante tanto de conductas correctas y socialmente deseables como al revés.

Nos solemos fijar más en aquello que vemos u oímos que en aquello que nos dicen o leemos. Si vemos a una persona recibir una recompensa por una acción que a nosotros nos parece importante, tenderemos a querer imitarla.

Es importante saber que un niño no imita indiscriminadamente a cualquier adulto o compañero, sino que se tienen que dar una serie de requisitos que hagan que, para ese niño, la persona sea “digna de ser imitada”. Estos son:

– Que la persona “a imitar” esté recibiendo un refuerzo por su conducta que sea deseable para el niño

– Que, por lo que sea, la persona “a imitar” le llame la atención al niño

– Que sea un modelo válido para el niño (el “empollón” de la clase o la “cursi” no suelen serlo).

Resumiendo todo lo dicho: los padres y los profesores son importantísimos para el niño como reforzadores y como modelos a imitar. Ellos son los que van a hacer que el niño se vea a sí mismo como competente-incompetente, indigno de cariño-estimable, etc.

7.2. Educar para la asertividad

7.2.1 Actitudes generales a tener con nuestros niños

Hay algunas actitudes generales a tener en cuenta a la hora de educar a un niño para la asertividad. Por supuesto, son normas que no solamente tienen cabida para el tema de la asertividad, sino que cumplen numerosas otras funciones educativas, sobre todo, la de desarrollar la autoestima. Incluso pueden sonar a perogrullo, pero hemos preferido exponerlas antes que pasarlas por alto.

Regla nº 1: ¡Cuidado con las proyecciones!

Muchas veces, tendemos a proyectar nuestros propios temores y experiencias negativas en nuestros hijos. El padre del que se han burlado mucho de pequeño, tenderá a querer “proteger” a su hijo de esta experiencia, insistiéndole en la desconfianza hacia los demás e intentando que se anticipe a los “ataques” de los otros, atacando él antes. No siempre expresará todo esto con palabras, pero basta que el niño vea en su padre esta actitud o que se fije en pequeños comentarios del padre para que llegue a la conclusión: “parece que el mundo es peligroso. Tendré que ir con mucho cuidado”.

La madre que está continuamente pendiente de lo que piensen los demás de ella, que tras haber estado su hija en casa de unos amigos le acribilla a preguntas sobre su comportamiento, sobre si se portó bien para que los otros se hayan llevado una buena opinión de la niña, está proyectando su temor en ésta y logrará pronto que la hija esté igualmente pendiente de lo que los demás opinen de ella.

Es difícil, pero hay que intentar de todas las formas que el hijo o alumno no se vea “predestinado” a cumplir las expectativas que tienen sus padres respecto a él, a curar sus frustraciones o a cumplir sus esperanzas.

Por supuesto que todo educador que lea esto, pensará: “pero yo quiero lo mejor para el niño” y la actitud que proponemos, que es la de aceptar al niño con sus ideas y actitudes y dejarle tener las experiencias a él, es igualmente sabida como difícil de realizar. Nuestra propuesta es: analizar las propias ideas y temores y reflexionar si hay alguna que pueda ser “irracional”, fruto de alguna experiencia dolorosa que el niño no tiene por qué pasar. Esa idea es la que no tenemos derecho a intentar “colar” al niño sin que él nos lo haya pedido ni sus experiencias nos lo hayan hecho necesario transmitir. Sí podemos, por supuesto, darle consejos o contarle nuestras experiencias, pero nunca de forma categórica ni estableciendo reglas (“todo el mundo es así”, “nadie te va a ayudar”, “no te fíes de nadie”, etc.)

Regla nº 2: No confundir un error puntual con una característica de la personalidad.

Un método muy poderoso para no permitir que se desarrolle la autoestima es tachar al niño de “malo”, “vago” o “desobediente” cuando ha hecho algo mal. En este caso, se está confundiendo una conducta puntual con toda la personalidad del niño. Aunque el adulto tenga claro que un niño no es “malo”, estrictamente hablando, por el hecho de haber pegado a un compañero, el propio niño no lo tiene tan claro. Si oye una y otra vez “eres malo” ante cada acto agresivo que cometa, llegará a la conclusión de que él es, efectivamente, una mala persona y, sobre todo, que no tiene remedio. Una persona que desde siempre piense que “es mala” no podrá desarrollar una sana autoestima, porque está convencida de que eso es inamovible y de que no hay nada que hacer con él. Todos sus actos estarán marcados por el hecho de “ser malo”. Sabiendo que todos los niños quieren, en el fondo, ser “buenos” ¿qué hará el niño al que se le ha hecho sentir que es intrínsecamente malo? Tiene varias opciones, pero ninguna encaminada a desarrollar una autoestima sana ni, por supuesto, una conducta asertiva correcta.

Lo mismo ocurre con un niño que una y otra vez oye que es “cobarde” o “tonto”. Es muy diferente decirle “hoy no te has defendido bien cuando aquél niño se burló de ti” que “eres un tonto. Todo el mundo te toma el pelo”. Seguramente, además, este niño comenzará pronto a actuar según le están diciendo que es, y de forma cada vez más sistemática. Lejos de enseñarle conductas concretas que podría modificar, se le seguirá tachando de “tonto”, entrando así en un círculo vicioso del que es difícil salir y que al niño no le aporta ningún beneficio.

Regla nº 3: Asegurarse de que las expectativas que se tienen respecto al niño son razonables y adecuadas a su nivel y edad.

Un niño no es igual de asertivo a los 5 que a los 9 años, lo mismo que tampoco es igual de sociable o de creativo. A cada edad le corresponden unas pautas de conducta que, antes o después, estarían desfasadas.

El problema que tienen muchos niños es que se les exigen cosas para las que todavía no están preparados. Así, a veces, se les piden ciertas “responsabilidades” cuando el niño todavía no es lo suficientemente maduro como para captar la situación en su totalidad. Pedirle a un niño de 10 años que estudie porque es bueno para su futuro seguramente no servirá más que para que odie la asignatura. Todavía no se da cuenta de la importancia del estudio y habrá que encontrar otros elementos que le motiven a estudiar.

Lo mismo ocurre con la asertividad: muchas veces se espera que un niño pequeño reaccione de forma mucho más “valiente” ante ataques y regañinas de lo que todavía es capaz. Estas expectativas se traducen luego en grandes regañinas si el niño no se ha comportado como “debería”. Un ejemplo son los niños “llorones”, (hablamos de un margen de edad entre los 5 y los 8 años) que ante un ataque o una situación que les ponga inseguros rompen a llorar o se refugian en el adulto que más confianza les dé. Si a este niño se le tacha de “cobarde”, se le recuerda que debe de sentir “vergüenza” ante los demás o se le regaña porque debería de haberse enfrentado a la situación, no se hace más que agravar el problema: el niño tendrá cada vez más ansiedad porque nadie le está explicando realmente cuál es la conducta adecuada y, además, no se le deja tiempo para que pueda experimentar otras conductas. Hemos visto en consulta muchos niños completamente aterrorizados ante lo que puedan decirles sus padres después de haber “vuelto a llorar en el cole”.

Otro ejemplo sería la tendencia, por suerte cada vez menos extendida, de no permitir que un niño (varón) llore o se muestre débil, ya que “los hombres no lloran”.

Para este tema no se pueden establecer reglas generales: no hay una edad en la que el niño ya no “debería” de ser cobarde o débil. Cada niño madura a su ritmo y en su momento y tenemos que permitir que nuestro hijo o alumno se tome el tiempo que él necesita para aprender a ser asertivo. Por supuesto que podemos ayudarle, y de eso trata el capítulo siguiente, pero de ninguna forma coartarle en su desarrollo a base de meterle miedo o someterle a presión.

7.2.2. El niño no es asertivo, ¿qué hacer?

En todas las escuelas hay niños más atrevidos y seguros y niños más apocados y “cobardes”. En casi todas las clases existe “el tonto de la clase” que puede ser el típico payasín que busca gustar a los demás con sus tonterías, o el niño del que todos se ríen o un ser anónimo que está sentado en la última fila y que, aparentemente, no se entera de nada. Exceptuando los problemas de aprendizaje que puedan tener, la mayoría de estos niños tendrán problemas de asertividad.

¿Qué puede hacer un profesor si observa conductas de este estilo en alguno de sus alumnos? ¿Y qué puede hacer un padre si ve que su hijo se está convirtiendo en ese “tonto de la clase”? Las actitudes que ambos deben de tomar son diferentes ya que las responsabilidades, el tiempo de dedicación y muchos otros factores son muy distintos. Sin embargo, vamos a atrevernos a dar unas pautas generales, para que cada uno las adapte a su realidad y las pueda aplicar como mejor se ajuste a su contexto con el niño.

Antes de aplicar cualquier tipo de estrategia debemos de plantearnos muy seriamente una pregunta: ¿sabemos exactamente qué le pasa a nuestro hijo o alumno? ¿podríamos describir con precisión qué es lo que le está afectando y en qué medida?

Al igual que ocurre cuando nos intentamos “tratar” a nosotros mismos, antes de decidir qué hacer para paliar un problema hay que haberlo observado durante un tiempo con la mayor objetividad posible. Esto significa hacer todo lo que describíamos en el capítulo 4, pero también añadir un detalle muy importante: escuchar al niño.

Y escuchar no significa “oír” lo que cuenta a la hora de la comida o en una excursión, sino: dedicarle tiempo, dejarle claro que nos interesa lo que nos cuenta, pero que no nos angustia, ser activos al escucharle (hacerle preguntas, pedirle aclaraciones, etc.), ser empáticos, es decir, ponernos en su lugar y ver el problema desde su punto de vista, etc.

Muchas veces el niño no acude espontáneamente a contar cosas, quizás porque el tema que le preocupa es demasiado duro para él, quizás también porque, simplemente, no está acostumbrado a explicar sus problemas. En cualquier caso, habría que invitarle (no obligarle!) a que nos contara. Y eso significa que hay que estar preparado y descansado, para que él no vea signos de fatiga o aburrimiento en nosotros y se frustre en sus intentos de explicar. También, por supuesto, nos tiene que ver con los cinco sentidos puestos en él, sin distraernos (es decir: no estar viendo la tele de reojo o vigilando a otros niños a la vez que le estamos escuchando).

Si sabemos escuchar lo que nuestro niño nos quiere decir, evitaremos sacar conclusiones arbitrarias que, como he podido observar repetidamente en mi consulta, no hacen más que enturbiar el asunto y angustiar o aislar al niño.

En todo momento, sobre todo si vemos que el niño comienza a tener dificultades de relación, conviene hacerle consciente del tema de sus “derechos”. Es éste un concepto que, como decíamos en otro capítulo, no se suele enseñar a los niños y tenemos que aprenderlo siendo ya mayores.

Unos padres conscientes de este tema podrían introducir en sus conversaciones diarias, sobre todo si el niño está presente y atento, alusiones a los propios derechos. Ya sea comentando noticias o anécdotas que cuenten unos y otros o aplicando este tema a las propias discusiones y conversaciones, la cuestión es que se repitan muchas frases del estilo: “lo que le han dicho a tu amigo es injusto, porque él tenía derecho a decir lo que pensaba”; “este señor de la tele está pisando el derecho del otro a expresar lo que quiere”; “por favor, deja que diga mi opinión antes de decir que son tonterías. Tengo derecho a ello”; “tu hermana tiene derecho a hablar, es su turno. Luego hablarás tú”, etc.

De esta forma, el niño irá incorporando a sus conocimientos el de la existencia de unos derechos que él tiene que respetar, pero que también han de respetarle a él.

La asertividad se puede enseñar de forma directa o indirecta. Cuando hablamos de “forma directa” nos referimos a técnicas concretas a aplicar con un niño que muestra dificultades de asertividad, hablándolo con él e incluso ensayando situaciones que le causan problema. Y la “forma indirecta” es todo lo que podemos modificar en el niño sin que éste se de realmente cuenta, como puede ser reforzarle conductas correctas o hacer de modelo con él. Veamos ambas formas de ayudar al niño:

Formas indirectas de enseñar asertividad

Cuando veamos que el niño comienza a tener conductas que más adelante le pueden causar problemas, podemos aplicar un programa de “modificación de conducta”. Esto consiste simplemente en estar muy atentos a sus manifestaciones y comportamientos y reforzar, por medio de halagos, atención especial o juegos conjuntos, aquellas conductas que se aproximen a la correcta. De la misma forma, deberíamos de ignorar sistemáticamente toda expresión de sumisión o agresividad. Sobre todo para este último caso, esta técnica es muy efectiva.

Si lo hacemos bien, el niño no tiene por qué darse cuenta conscientemente de que le estamos “enseñando” a comportarse de una forma concreta. Nuestra labor consiste solamente en hacer consciente al niño de las muestras de capacidad asertiva que pueda dar en un momento. Por ejemplo: ante un niño que tiende a ser muy agresivo con los demás, la actitud sería de ignorar “descaradamente” cualquier manifestación de agresividad. Tan pronto como exprese algún deseo de pegar o gritar, debería de retirársele la atención y dedicarnos a otros niños o menesteres. Si se ha portado muy mal podemos castigarle, por supuesto, pero no de forma que él vea que nos exaspera, sino lo más fríamente posible. A cambio, debemos de estar muy atentos ante manifestaciones de no agresión. Esto es más difícil de lo que parece, ya que las conductas “buenas” las damos por supuesto, mientras que las “malas” nos llaman la atención enseguida. Pero al igual que debemos de enseñar al niño que, si quiere nuestra atención, debe de comportarse correctamente, también nosotros tenemos que realizar un cambio de mentalidad, estando atentos a cuando es o dice algo “pacífico” y amable a otros, para reforzarle de inmediato con atención, halagos (“muy bien, te has defendido sin tener que pelearte con Juan”; “eso de defender a un niño pequeño está muy bien. No todo el mundo se atreve”, etc.) o hasta algún pequeño premio, aunque él, aparentemente, no sepa a qué viene ese regalo repentino (“como hoy has sido muy bueno, nos vamos a comer a una hamburguesería”).

Una buena idea es reforzar capacidades. Ante una conducta correcta (por ejemplo, haberse enfrentado correctamente a un compañero que se burlaba del niño, en el caso de una sumisión; o no haber atacado a otro niño, ante una agresividad), tiene mucho efecto dirigir el halago hacia la totalidad de la persona: “esto demuestra que eres capaz de cortar a Enrique si se pone bruto contigo” o “muy bien, está claro que tienes capacidad para darte cuenta de que no puedes pegar a niños más pequeños”, etc.

Tenemos también que darle al niño la oportunidad de mostrar su capacidad, por muy mínima que ésta nos parezca: hacerle partícipe en discusiones y enseñarle mediante refuerzos a conversar correctamente; cuando veamos que tiende a evitar pequeñas situaciones que sabemos que puede afrontar, ayudarle a hacerlo, etc.

Por otra parte, los halagos hay que dispensarlos con cuidado, ya que el elogio excesivo incomoda a los niños. La cuestión no es pasarnos el día entero alabando al niño por cualquier cosa que haga, sino dirigir nuestra atención a lo que queremos modificar y esperar cualquier mínima manifestación de la conducta correcta para reforzarla. Cuando veamos que una conducta ya está instaurada, podemos pasar a reforzar conductas más difíciles o elaboradas.

Por último, un detalle que muchas veces se nos escapa es el de nuestro lenguaje. A oídos de un niño, es muy diferente escuchar: “no deberías de haber hecho esto” a “la próxima vez hazlo mejor”. Es decir, debemos de reflexionar si nos estamos dirigiendo a nuestros niños de forma positiva y constructiva o negativa y destructiva. Un lenguaje positivo implica expresarse de forma afirmativa y fijarse en lo positivo de una situación o, cuando menos, en cómo puede solucionarse una próxima vez. Un lenguaje negativo hará énfasis en lo erróneo de la situación y caerá en argumentos reiterativos del estilo: “otra vez...”, “siempre haces...”, etc.

Formas directas de enseñar asertividad

Muchos problemas, tanto de adultos como de niños, se mantienen no porque la persona no sea consciente de ellos, sino porque no sabe la forma de combatirlos. La persona sabe qué debería de hacer, pero no sabe cómo hacerlo. El saber cuál debería de ser la conducta correcta no significa que sepamos las maneras exactas de aplicarla y esto es la razón de que muchas personas se autorreprochen y desesperen consigo mismas por no solucionar su problema. Están confundiendo el “qué” con el “cómo”.

En general siempre, pero particularmente si el niño muestra grandes dificultades o está muy angustiado con su problema, no bastará con decirle: “pues si Pedro se ha reído de ti, le pegas un corte y ya está”, porque esto es seguramente lo que más fervientemente está deseando poder hacer el niño. El problema es que no sabe cómo hacerlo. Frases del estilo: “tú no te dejes achantar. Si te pegan, devuélvesela” o, al revés, “deja ya de pegar a tu hermano. Tienes que aprender a conversar con él”, sólo pueden angustiar al niño al ver éste que se le está pidiendo repetidamente una conducta que, ya que no se le explica, parece obvio que “debería” de saber.

Cuando un niño nos haya relatado su preocupación respecto a su conducta no asertiva y/o hayamos observado que, efectivamente, tiene bastantes problemas en su relación con los demás, podemos iniciar una especie de “trabajo en equipo” con él. Es decir, aparte de las formas de corrección indirectas que describíamos antes y que no hay que dejar nunca, podemos hacer consciente al niño de que tiene unas dificultades y que existen unos métodos para mejorarlas. Para ello, debemos de ser nosotros los primeros en creernos que, efectivamente, hay solución y que, además, está en manos del niño, con nuestra ayuda. Si nosotros dudamos o estamos muy angustiados, el niño lo captará enseguida, también si tenemos mucha prisa en que mejore y nos desesperamos si va demasiado lento a nuestro entender. Si se da alguno de estos casos, es mejor que el niño acuda a un profesional (psicólogo), que evaluará y tratará el problema de forma mucho más objetiva y racional.

Imaginemos a Daniel: un niño tímido y callado de 8 años, tendente al llanto cuando algo no le sale bien. Aunque tiene la misma edad que los demás niños de su clase, parece más pequeño, ya que siempre está pendiente de lo que propongan los demás, sin aportar nunca nada él. Habla en susurros y con la mirada baja y cuando no sabe hacer algo, se retira o se echa a llorar y, por supuesto, no sabe defenderse en absoluto ante los ataques físicos y psicológicos a los que le somete Iván, una especie de “matón” que hay en la clase de al lado.

El padre de Daniel, ante este problema, debería primero de escucharle, valorar su problema como algo a tomar en serio (repetimos: sin angustia) y encaminarle hacia el afrontamiento. Debe de repasar con Daniel sus derechos, traduciéndolos a un lenguaje que entienda el niño y le sea cercano, por medio de ejemplos propios de su edad.

También debería de clarificar metas, definiendo muy concretamente qué es lo que quiere cambiar. Como ya describíamos en el capítulo 4, no vale con decir “quiero ser como Juan”, sino “quiero que no me quiten mis cosas; quiero que no se rían de mí; quiero que me dejen jugar al fútbol con ellos”, etc.

En un momento en el que ambos tuvieran ganas, podría ensayar conductas asertivas que podría exhibir Daniel respecto a Iván. El padre asumiría el papel de Iván (previa descripción de su comportamiento y respuestas por parte de Daniel) y Daniel el que hace normalmente. Ambos analizarían qué es lo incorrecto de la conducta de Daniel o qué es lo que provoca a Iván a burlarse de éste. Luego, el padre puede sugerirle varias alternativas de conducta, previa consulta de las técnicas explicadas en capítulos precedentes (5 y 6). Estas estrategias están descritas para ser aplicadas por una persona adulta, pero son muy fácilmente transformables al lenguaje infantil. Daniel podría, por ejemplo, tener preparados automensajes alentadores, que le faciliten la no huída. Por ejemplo: “cuando vea que se acerca Iván, no saldré corriendo. Seguiré con lo que estaba haciendo”; “si me llama: ‘Daniel, cara de tortel’, le diré que me deje en paz, pero sin llorar”; “si tengo ganas de llorar, respiraré hondo y pensaré en la película de esta tarde”.

Debería de tener preparadas unas estrategias de conducta particulares para cuando Iván se burle de él (por ejemplo, no huir ni llorar ni mostrar miedo, pero tampoco intentar enfrentarse a él. Pedirle firmemente que le deje en paz) y otras generales para su comportamiento habitual en clase (de nuevo: no llorar, utilizando la respiración; no refugiarse en la profesora, sino intentar resolver los problemas por sí solo, etc.).

Todo ello debe de ensayarse varias veces por medio del ensayo o role-playing y/o haciendo que Daniel se imagine situaciones peligrosas e intente afrontarlas en la imaginación.

Es importante ofrecer al niño varias alternativas de conducta. Por un lado, esto fomenta su capacidad de decisión, ya que será él el que elija cuál estrategia le gusta más; y por otro lado, si la técnica elegida le falla, siempre podrá contar con otras alternativas.

Es bueno ilustrarle el problema contándole una historia sobre otra persona que vivió situaciones similares, también pasándolo mal. Si se quiere, se puede utilizar un ejemplo propio, ya sea real o inventado, ya que esto le animará mucho más a cambiar (“a mí me pasaba algo parecido con un chico mayor que siempre me perseguía. No sabía cómo quitármelo de encima y me lo pasaba fatal. Hasta que un día decidí...”, etc.).

Por muy efectiva que sea la estrategia elegida, nunca se solucionará el problema del niño de un golpe. Conviene tener presente que siempre hay que ir paso a paso. Ni los padres ni el niño deben de pretender que, de un golpe, el niño se haga asertivo.

Esto es conveniente tenerlo muy presente para prevenir situaciones de fracaso. ¡Cuidado con crear falsas expectativas! El niño tiene que tener muy claro que no va a haber un cambio radical a la primera intentona. Por nuestra parte, debemos de tener claro que lo “reforzable”, por lo que vamos a alabar y premiar al niño, va a ser el desafío, el intento de superación, no el éxito, ya que éste puede tardar mucho en aparecer.

Hay que ayudarle a sentirse bien consigo mismo aún en situaciones de derrota porque si no, el niño no querrá volver a repetir la experiencia de afrontamiento ni intentar ninguna otra estrategia. Ante una derrota se puede, por ejemplo, analizar qué puede haber habido de positivo en la actuación, qué se puede haber aprendido para otra vez o, simplemente, resaltar otras buenas cualidades que el niño puede haber mostrado en clase.

En el caso de que el niño muestre su conducta no asertiva delante de nosotros, (por ejemplo: el padre de Daniel le va a recoger al colegio y observa que se están metiendo con él y que él se echa a llorar y sale corriendo; o nos damos cuenta de que nuestro hijo está pegando a un niño más pequeño) se le puede hacer consciente del error que está cometiendo e intentar corregirle sobre la marcha. La forma de hacerlo debería de seguir aproximadamente esta fórmula:

• Descripción de la conducta: “he visto cómo se burlaban de ti y tú llorabas y te ibas corriendo” o “has pegado a Carlitos hasta hacerle llorar”.

• Una razón para el cambio: “así se están creyendo que son más que tú y continuarán riéndose de ti” o “Carlitos es más débil que tú y no se puede defender”.

• Reconocimiento de los sentimientos del niño: “debes de sentirte fatal cuando te ocurre esto “ o “ya sé que quieres que los demás vean que eres muy fuerte”.

• Una formulación clara de lo que se espera del niño: “¿Recuerdas lo que ensayábamos en casa? ¿Por qué no pasas delante de Iván y, si se mete contigo, continúas como si tal cosa?” o “demuéstrales que eres el más fuerte jugando al fútbol, seguro que te admirarán más”.

En general, no se debe rechazar, generalizar (“siempre estás igual”) ni insultar y evitar asimismo los silencios y las manifestaciones despreciativas, las amenazas vagas o las violentas: todo ello sólo estanca al niño en su problema.

Hemos descrito estas pautas dirigiéndonos especialmente a los padres, ya que comprendemos que un profesor difícilmente puede ocuparse de un alumno individualmente, hasta el punto de lograr un cambio de conducta en él. Ni es ni debe ser su trabajo. Pero sí puede, sobre todo si observa algún problema de esta índole en algún alumno, actuar deliberadamente para fomentar en él conductas asertivas, por ejemplo: fomentando debates y discusiones en clase y haciéndole ser partícipe, reforzando cualquier manifestación asertiva que exhiba el niño. Otra estrategia que puede adoptar es colocarle junto a alumnos que le refuercen de alguna manera, por ser especialmente amables o pacíficos y no meterse con él. A la hora de formar grupos de trabajo, debería de colocarse al niño con problemas de asertividad con aquellos alumnos que le permitan expresarse y no se burlen de él. Hasta podría hablar con alguno de ellos y pedirle una pequeña colaboración. Estas actitudes no fomentan la huída de las situaciones peligrosas, como podría entenderse, porque a la vez que hace esto, el profesor debería de hablar seriamente con los padres del niño no asertivo y exponerles las observaciones que ha hecho.

En cualquier caso, conviene recordar, a modo de conclusión, dos cosas importantes: todo, absolutamente todo lo referido a asertividad es mejorable, ya sea a base de aplicar métodos indirectos de corrección, métodos directos o acudiendo a un psicólogo. La segunda cosa a recordar es que hay que ser paciente con los progresos de un niño. Este puede necesitar un tiempo para conocer un nuevo entorno, por ejemplo, o para saber exactamente cómo debe de comportarse y atreverse a hacerlo.

Olga Castanyer, en psicocarlha.com/

Olga Castanyer

5. Mejorando mi asertividad: técnicas para ser más asertivo

Sea usted mismo, incluso con sus defectos. No pretenda representar ningún papel, no finja: sea usted mismo... un poquito mejorado, pero manteniendo su identidad. (J.A. Vallejo-Nágera)

A la hora de comenzar a entrenar una conducta asertiva, hay que volver a tener en cuenta los tres niveles de funcionamiento (cognitivo, emocional y motórico) que, decíamos, son la estructura de toda conducta. Tras haber analizado de forma precisa la conducta-problema observada, sabremos si el problema proviene principalmente de los esquemas mentales que tiene la persona y que le transmiten unas ideas que hacen que su conducta sea poco asertiva; si, por el contrario, la fuente principal del problema está en una falta de habilidades para comunicarse correctamente o si es una excesiva ansiedad la que frena la correcta emisión de la conducta.

En la mayoría de los casos, se tratará de una mezcla de las tres cosas, si bien siempre hay un factor predominante al que hay que dar mayor énfasis a la hora de afrontar el problema. Normalmente, será por este factor principal por el que se comience a entrenar la asertividad.

Existen pues, tres tipos de técnicas (o paquetes de técnicas) para cada uno de los niveles de funcionamiento:

– Técnicas de Reestructuración Cognitiva

– Entrenamiento en Habilidades Sociales

– Técnicas de Reducción de Ansiedad

Frecuentemente, como complemento a las técnicas que se utilicen, se añaden otro tipo de técnicas:

– Técnicas de Resolución de Problemas, que necesitan, para poder ser llevadas a cabo, de un dominio de técnicas cognitivas, conductuales y de reducción de ansiedad. Por tratarse de una técnica complementaria, ésta no se describirá en este libro.

5.1. Técnicas de Reestructuración Cognitiva

Este tipo de técnicas no se utilizan exclusivamente para el entrenamiento de la asertividad. Normalmente, en cualquier proceso terapéutico, sea cual fuere la problemática que muestre la persona, se realizará una Reestructuración Cognitiva.

Esta consiste en

a) Concienciarse de la importancia que tienen las creencias en nosotros, creencias la mayoría de las veces muy arraigadas en cada uno de nosotros desde la infancia, y que, cuando son irracionales, “saltan” en forma de pensamientos automáticos ante cualquier estímulo problemático y nos hacen sentir mal. En el capítulo 3 hablábamos de lo que son las “creencias” o esquemas mentales y exponíamos la lista de Ideas Irracionales de Ellis.

Por supuesto, no todas las creencias son irracionales. “La amistad es un valor muy importante y hay que cuidarla” es una creencia perfectamente racional y como ésta, hay miles de ellas. En una misma persona “conviven” muchas creencias racionales y una o dos irracionales.

En esta fase, se suele plantear frecuentemente la clásica pregunta: ¿qué viene antes, los pensamientos o los sentimientos? O dicho de otra forma: ¿son los pensamientos los que nos hacen sentirnos mal o son los sentimientos los que hacen que pensemos de forma errónea? La mayoría de las personas tiende a optar por la segunda alternativa. Sin embargo, según la Psicología Cognitiva, esto no es así: son las creencias profundamente arraigadas en nosotros las que hacen que contemplemos la realidad de una forma u otra (más optimista, más pesimista, más derrotista, etc.), y eso es lo que hará que ante los acontecimientos que nos ocurran reaccionemos con unos sentimientos u otros.

b) Hacer conscientes, por medio de autorregistros, los pensamientos que va teniendo la persona a lo largo de un tiempo establecido (unas tres semanas) cada vez que se siente mal. Parece difícil, pero no lo es. Aunque, ahora mismo, no nos veamos capaces de decir exactamente qué pensamos en ciertas situaciones, con un poco de práctica, fácilmente llegaremos a separar lo esencial del flujo de frases, palabras, ideas, que nos van asaltando continuamente. Hay que tener en cuenta que no buscamos “ideas correctamente formuladas”; frecuentemente, un pensamiento automático es lo que muchos definirían por “sensación”. Por ejemplo: “malestar porque me sentí ridícula” puede ser un pensamiento automático: la persona está interpretando, acertadamente o no, que está haciendo el ridículo y, seguramente, esto conlleva una serie de temores a lo que pensarán los demás, a cómo es la imagen que se está dando, etc.

c) Analizar estos pensamientos para detectar a qué idea irracional corresponde cada uno de ellos. Normalmente, una persona suele tener 2-3 creencias irracionales afincadas dentro de sí, que luego salen en forma de los citados pensamientos automáticos. Observando varios de estos pensamientos automáticos, se sacan las principales ideas irracionales que posee la persona. Se analiza también en qué medida le están dañando, haciéndole sacar conclusiones erróneas y muchas veces dolorosas y, por último, se discute la lógica (o la falta de lógica) que tienen esas creencias irracionales y en qué medida podrían ser sustituidas por otras ideas, más adaptadas a la realidad.

Esta fase es la más importante, la más larga y, normalmente, requiere de la ayuda de un terapeuta, ya que, si bien es fácil que cualquier persona mínimamente inteligente capte la lógica o la falta de ella que subyace a sus pensamientos, es difícil que la persona se lo llegue a “creer”. Muchas veces, las personas que inician un proceso de Reestructuración Cognitiva relatan que comprenden lo que se les dice “con la cabeza”, pero no desde su interior.

d) Elegir pensamientos alternativos a los irracionales, es decir, argumentos que se contrapongan a los que normalmente hacen daño a la persona y que sean lógicos y racionales. Aquí es donde hay que hallar, normalmente con ayuda de un terapeuta, aquellos argumentos racionales que le sirvan a cada persona individualmente. A cada uno le convencerá un tipo de pensamiento alternativo y no sirve para nada repetirse argumentos muy generales y muy racionales que la persona no se está creyendo o que le suenan fríos y distantes. No vale, por ejemplo, decir simplemente el contrario a lo que se está pensando: de “seguro que todos piensan que soy un idiota” no nos podemos ir a “seguro que todos me están admirando”, porque la persona no se lo creería en ningún caso. Tampoco vale el ser positivos porque sí. No nos podemos pasar de “esto es un asco, no levantaré cabeza nunca” a “no tienes derecho a quejarte. La vida es bonita en sí, tienes mucha suerte en el fondo”.

La cuestión no es que los pensamientos alternativos a los irracionales y dolorosos se conviertan en positivos, sino en más realistas. A veces, habrá que reconocerse que se ha actuado de forma errónea en una situación, pero se intentará no sacar de quicio las consecuencias de esta mala acción, o no culpabilizarse gratuitamente.

Esta fase puede durar semanas, ya que hay que ir probando argumentos, reflexionando sobre el porqué no han servido algunos e ir puliendo poco a poco todos ellos hasta tener un “listado” más o menos amplio de argumentos que convencen a la persona y que ésta puede aplicar cuando se encuentre mal.

e) Esta es la última fase de la Reestructuración Cognitiva y la más tediosa, ya que hay que llevar a la práctica los argumentos racionales elegidos. Esto implica necesariamente una insistencia, ya que la persona está muy habituada a pensar de forma ilógica y los argumentos irracionales saltarán de forma automática, sin que la persona se haya dado casi cuenta. Debe de insistirse una y otra vez con los argumentos racionales, al principio después de ocurrida la situación dolorosa, a modo de repaso de lo que se “podría haber” dicho, y más adelante, cuando las ideas racionales ya estén más afincadas, a lo largo de las situaciones dolorosas.

Normalmente, en terapia se suelen proporcionar técnicas que ayudan a la persona a afianzar sus nuevas ideas racionales, como son la imaginación, la visualización, etc.

Obviamente, todo este proceso no es ninguna forma de “lavado de cerebro”, como algunos clientes temen al principio, sino simplemente, una transformación de las propias ideas en más racionales y realistas, para que no nos hagan daño.

5.1.1. Aplicación de la Reestructuración Cognitiva a problemas de asertividad

Como ya dijimos, la Reestructuración Cognitiva es aplicable a múltiples disfunciones y problemas de la conducta y por ello, hemos explicado su proceso de forma general. Para hacernos una idea sobre cómo se aplicaría esto en un problema de asertividad, veamos un ejemplo real y cómo se han seguido los cinco pasos descritos con su problema. Se trata de Elena, la persona con problemas de asertividad (su conducta era sumisa) que describíamos al principio del libro:

a) Concienciación de la importancia que tienen las creencias: este paso se suele realizar en forma de exposición teórica, aportando esquemas y gráficos para facilitarle a la persona la comprensión de lo que se le quiere transmitir. Como le ocurre a muchas personas, Elena tenía una duda: ¿esos “nuevos” esquemas que se supone que debo aprender no harán que cambie de personalidad, que ya no sea “yo”? La respuesta es clara: no. Los nuevos esquemas son simplemente una sustitución de los automensajes irracionales, pero continúan en la “misma línea”. No se les cambia el contenido, sino la forma de expresarlos. Por decirlo de otra forma, se les elimina la “broza” que hacía que estos automensajes dañaran a la persona.

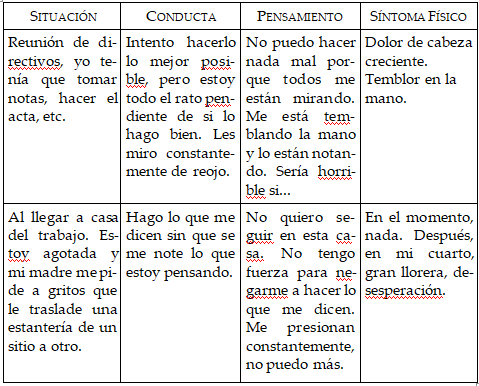

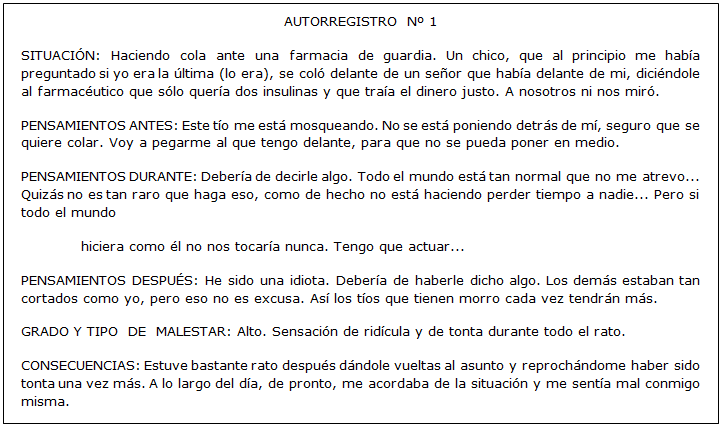

b) Concienciación de los propios pensamientos:

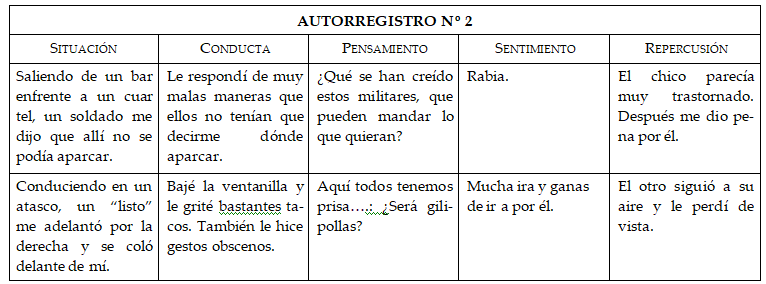

Como ya dijimos, esta fase se realiza mediante Autorregistros, que se comentan cada semana en terapia, para ver cómo la persona va siendo paulatinamente más consciente de lo que pasa por su cabeza cada vez que se siente mal. La pregunta clave que tiene que hacerse la persona es: “¿me estoy sintiendo mal, triste, enfadada?”. Si es así, habrá que rellenar el registro. Mostramos dos extractos de registros realizados por Elena en esta primera fase:

c) Identificación de la Ideas Irracionales que subyacen a los automensajes y análisis de su “lógica” o de la falta de ella.

Estando Elena ya familiarizada con las diez “Ideas Irracionales” de Ellis, se le propusieron una serie de autorregistros en los que ella misma tenía que identificar la Idea Irracional que subyacía al pensamiento que estaba teniendo. Elena intentó realizar este análisis lo más cercano temporalmente al momento en el que se producía su malestar, para así ir acostumbrándose a analizar sus pensamientos en el momento en el que se producían. Tras varios registros de este tipo:

Se llegó a la conclusión que Elena tenía dos Ideas Irracionales fuertemente arraigadas (consultar la lista de Ideas Irracionales expuesta en el capítulo 3): la nº 4 (“Es horrible que las cosas no salgan como a uno le gustaría”) y la nº 6 (“Si algo es o puede ser peligroso o amenazante, hay que preocuparse mucho al respecto y recrearse constantemente en la posibilidad de que ocurra”). Se analizaron todos los registros apuntados hasta el momento desde este nuevo punto de vista: ¿cómo están repercutiendo “mis” Ideas Irracionales en los automensajes y pensamientos que voy teniendo y que me producen malestar? También se analizó la lógica o el realismo que tenían sus pensamientos. Por ejemplo: “el que me diga a mí misma que esto nunca se solucionará, ¿es realista? ¿Cómo sé yo que realmente ‘nunca’ se solucionará? El pensar eso, cuando en verdad no lo sé, ¿me está sirviendo de algo o sólo me hace sentirme peor y frenarme para buscar alternativas?”.

También apuntó y analizó en registros estas cuestiones de la “lógica” o racionalidad que podían tener sus pensamientos. Lo importante era que, después de haberlo hecho varias veces en terapia, Elena lo hiciera por sí sola, sin ayuda externa:

d) Elección de pensamientos alternativos a los irracionales

Como decíamos, aunque esta fase parece la más difícil, es en realidad bastante fácil de superar. Solamente hay que elaborar pensamientos alternativos, siguiendo unos patrones de “racionalidad” y elegir los que más le sirvan a cada persona. En esta fase, no se pretende que los pensamientos alternativos se elaboren lo más seguido posible a los pensamientos espontáneos, sino que se pueden y deben idear en calma, en casa. Es esta una fase de búsqueda de pensamientos válidos para la persona, no de aprendizaje y habituación a ellos. Así, en el caso de Elena, en una situación de reunión con las demás secretarias de su empresa, y pensando en un primer momento:

“Nunca podré expresar en público lo que opino. ¿Por qué todo lo que intento decir me tiene que salir de forma rara y rígida?”, ella elaboró los siguientes pensamientos alternativos:

“Me esfuerzo, pero aún no consigo los resultados que me gustarían. He conseguido superar la tensión en pequeñas situaciones, pero tengo que seguir trabajando las situaciones más difíciles”.

Estos pensamientos suenan muy racionales y lógicos, pero cualquier terapeuta con experiencia se daría cuenta de que no suenan auténticos. Son, por así decirlo, excesivamente “de libro”. Cuando se le dijo esto a Elena, reconoció que, efectivamente, lo había escrito para “quedar bien” y demostrar que sabía hacer las tareas, pero que estos automensajes no la convencían en absoluto. Tras repetírsele de nuevo que los pensamientos alternativos no tienen que ser “bonitos”, sino eficaces para cada persona en particular, Elena elaboró estos automensajes para la misma situación anterior, que sí le convencían más:

“Esta vez no he podido decir lo que pensaba, pero últimamente lo había conseguido algunas veces. No tiene sentido sentirme culpable por no hacer las cosas bien. Además, los demás no se dedican a analizar lo que yo digo”.

Esta fase es algo pesada para la persona, ya que se trata de rellenar registros y más registros [6], analizando los pensamientos que causan malestar y elaborando pensamientos alternativos, que luego se dividen en “eficaces” e “ineficaces”. Al cabo de un tiempo, la persona se va dando cuenta de cuál es el “tonillo” que más le convence o qué tipo de automensajes racionales le tranquilizan más. Elena, por ejemplo, se sentía mejor si evocaba situaciones en las que sí había actuado correctamente, en contraste con la situación dolorosa que acababa de pasar. También le servía analizar si lo que estaba temiendo era objetivo y realista, o si era más bien fruto de sus temores. Por ejemplo, este tipo de pensamiento resultó ser eficaz:

Ante la situación “ha venido mi vecina a casa a reclamar por una inundación, y yo no he sido capaz de decir nada. Me ha dado miedo por si me salía ‘raro’”, la tendencia primera de Elena era pensar “soy una cobarde. Jamás seré capaz de enfrentarme a situaciones como ésta. Seguro que ya me ha clasificado como la ‘rara’ de la casa”. Su pensamiento alternativo, que elaboró posteriormente, meditándolo con calma, fue: “por un lado, la vecina, en el fondo, no me importa tanto. Tampoco nos conocemos tanto como para que ya me haya etiquetado, todavía tengo posibilidades de cambiar mi imagen. La próxima vez, me prepararé bien la actitud a tomar y me intentaré relajar más”.

e) Aplicación de los pensamientos alternativos elegidos en la vida cotidiana

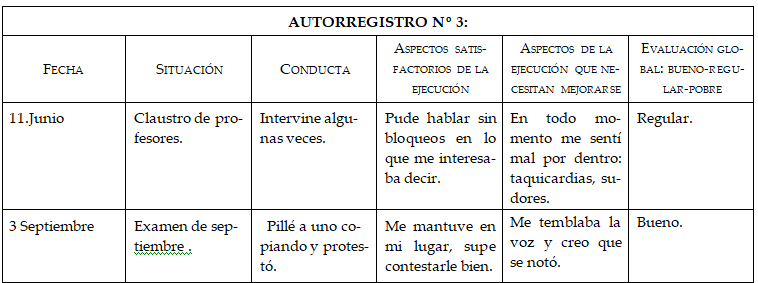

Tras muchos autorregistros, se pretendía que Elena ya no tuviera que meditar y elaborar lentamente sus pensamientos alternativos, sino que los automatizara y pudiera decírselos los más cercanamente posible a la aparición de los mensajes dañinos e irracionales. Por ello, los autorregistros que tuvo que rellenar en esta fase ya no incluían el contenido de sus pensamientos, sino sólo sus resultados:

Obviamente, como habréis podido adivinar a raíz de este último registro, a Elena se le enseñaron simultáneamente a la Reestructuración Cognitiva, habilidades sociales muy concretas para mejorar su conducta asertiva. Sin éstas, hubiera sido difícil que Elena hubiera mejorado, ya que, como todo el mundo, necesitaba ver algún éxito propio para poder elaborar pensamientos alentadores.

A continuación, aún insistiendo en que es la persona la que tiene que encontrar sus propias ideas alternativas, presentamos, como sugerencia, unos cuantos pensamientos racionales que pueden ser alternativa a las ideas irracionales que aparecen con mayor frecuencia en los problemas de asertividad:

1. Problemas de sumisión

Ideas Irracionales más frecuentes:

Idea Irracional nº 1: Es necesario obtener la aprobación y el cariño de todas las personas relevantes para mí.

Comportamientos típicos:

• No expresar opiniones y deseos personales

• Evitar conflictos aunque otras personas violen sus derechos

• Gastar mucha energía para lograr la aprobación de otros

• Refrenar sentimientos (positivos y/o negativos).

Alternativas racionales:

• No puedo gustar a todo el mundo. Igual que a mí me gustan unas personas más que otras, así también les ocurre a los demás respecto a mí.

• En el caso de que alguna persona que me importa no apruebe algo de mi comportamiento, puedo decidir si lo quiero cambiar, en vez de estar lamentándome de mi mala suerte.

• Intentando gustar a todo el mundo, no hago más que gastar excesiva energía y no siempre obtengo el resultado deseado. Puedo determinar lo que yo quiero hacer, más que adaptarme o reaccionar a lo que pienso que las otras personas quieren.

• Tengo que determinar si el rechazo es real o si estoy interpretando precipitadamente reacciones de los demás; y si este rechazo fuera real, debo de ver si se basa en una conducta inapropiada por mi parte o no. En el caso de que no fuera inapropiada, puedo encontrar a otras personas con las que sí pueda exhibir esta conducta.

Idea irracional nº 2: Hay que ser totalmente competente en todo lo que se emprenda y no permitirse el más mínimo error (esta idea no la habíamos citado hasta ahora como ligada a la falta de asertividad, pero hemos apreciado que, normalmente, las personas sumisas suelen tenerla también fuertemente arraigada. También se podría resumir como “perfeccionismo”).

Comportamientos típicos:

• Excesiva ansiedad en las situaciones en las que se debe de “dar la talla”

• Evitación de las interacciones sociales por miedo a no tener nada interesante o digno de decir

• Evitar la práctica de actividades sociales placenteras por miedo al fracaso

• Conducta callada, aparentemente pasiva, cerrada, por preferir ésta a “meter la pata”.

Alternativas racionales:

• Me gustaría ser perfecto para esta situación, pero no necesito serlo

• Mi valía personal no tiene nada que ver con el resultado de mis conductas. No por hacer algo mejor o peor soy más o menos persona.

• Intentando hacer las cosas perfectamente no llegaré a ser feliz nunca y me sentiré siempre presionado. Intentaré sustituir el hacer las cosas “perfectamente” por “adecuadamente”.

• No hay nadie que sea perfecto ni competente en todo.

¿Por qué me exijo un imposible?

2. Problemas de agresividad

Ideas Irracionales más frecuentes:

Idea Irracional nº 3: Hay personas malvadas y viles que deben de ser seriamente castigadas por sus villanías

Comportamientos típicos:

• Actuar agresivamente con otras personas, de forma abierta: críticas por la incompetencia, maldad o falta de sensibilidad de los otros

• Cuestionar casi siempre los motivos que tienen los demás para obrar como obran

• Clasificar a los demás en “buenos” y “malos”