Ce qui ne va pas, c’est que l’Eglise parfois proclame l’Evangile en paroles, alors qu’elle devrait le proclamer en actes.

–Dr. Carson Blake–

Introducción

A 1968 se le ha calificado periodísticamente como el año de la violencia. Numerosos acontecimientos, cuyo último sentido a menudo se nos escapa y que, dentro de nuestra limitación histórica, a veces dejamos olvidados en las páginas de los periódicos y revistas sensacionalistas, confirman este calificativo. Guerras crueles, convertidas a menudo en auténticos genocidios: Vietnam, Biafra, Oriente Medio. Guerrillas y contraguerrillas en América Latina. Ocupación violenta de Checoslovaquia por las fuerzas del Pacto de Varsovia. Revoluciones estudiantiles, a veces tan sangrientas como la de México, o tan absolutas, como la de mayo-junio francés. Asesinatos llamativos, como el de Martin L. King o Robert F. Kennedy. Y, so capa de una legalidad hiriente y un orden mitificado, la continua violencia de los pobres y de los oprimidos. La violencia que se hace a los treinta millones de personas que cada año mueren en el mundo por falta de alimentación. La violencia de la discriminación racial (Rodesia, Estados Unidos…), política (España, Grecia, países comunistas…), religiosa (Irlanda…), etc. Año de la violencia, sí, pero porque nuestro mundo, nuestra sociedad actual se funda básicamente en la violencia de los unos para con los otros.

No es fácil intentar una reflexión cristiana (¿teológica?) sobre la violencia. Y no es fácil, tanto porque el término violencia es de una ambigüedad desconcertante, como porque el cristiano se halla enfrentado a una de las crisis más radicales de toda su historia, y a duras penas logra percibir lo que el auténtico mensaje de Cristo pide de él en nuestros días y en nuestro mundo. Pero la dificultad del problema no hace sino agudizar la necesidad de una respuesta, quizá no tanto en el plano teórico como en el plano existencial, en el plano de la vida concreta.

La urgencia con que el cristiano se encuentra confrontado con el problema de la violencia proviene de la confluencia de dos fenómenos, posiblemente los más importantes de nuestra época. Por una parte, la toma de conciencia generalizada de que la sociedad en que vivimos es fundamentalmente injusta y, por ende, violenta. Saber que el 85% de os hombres se hunden en la miseria más horrible para hacer posible el super-confort de un 15% –y la proporción tiende a agudizarse todavía más– es algo que golpea rabiosamente la conciencia del cristiano, tradicionalmente tranquilo en su caparazón de ritos y reflexiones piadosas ultramundanas. Por otra parte, el fenómeno llamado de la secularización sitúa al hombre ante el mundo actual, y le recuerda que él y sólo él es el responsable de su estructuración. Así, el cristiano cae en la cuenta de que su fe no le permite aplazar para un más allá problemático la obra que debe realizar aquí, en este momento. Si existe injusticia en el mundo, el cristiano –como todo hombre– es corresponsable de ella. La sociedad de mañana, justa o injusta, será obra de sus manos. En definitiva, el fenómeno de la secularización recuerda al cristiano que su vocación de hijo de Dios no le exime de su tarea como hombre, antes bien la hace más urgente. Por lo tanto, el cristiano no puede en ninguna manera evitar el enfrentamiento con la situación del mundo actual, sino que tiene que adoptar necesariamente una postura y una conducta, consecuente con su realidad de hombre y de cristiano –que es decir lo mismo bajo otro aspecto–, si pretende ser fiel a sí mismo.

Henos, pues, enfrentados con el problema de la violencia. Pero, ¿qué es la violencia? ¿Qué diferencia hay entre violencia y revolución? ¿O son una misma cosa? Demos algunas definiciones, quizá no totalmente satisfactorias, pero que, al menos, nos servirán para emplear con propiedad estos términos a lo largo de estas páginas.

De una manera hoy día generalizada, se entiende por revolución: “El cambio producido deliberadamente, rápido y profundo, que afecta a todas las estructuras básicas (políticas, jurídicas, sociales y económicas) y corresponde a una ideología y a una planificación” (Snoek, 1966).

Se diferencia de la evolución por la rapidez y por la intencionalidad del proceso. Así concebida, nada tiene que ver con la cartelada, ni con el golpe político. Implica, en su propio concepto, un elemento de ruptura con el orden vigente y la elaboración de un nuevo orden. La insurrección y la violencia pueden acompañar al movimiento revolucionario, pero no constituyen su esencia (Snoek, 1966).

Si la revolución implica un cambio radical en los diversos órdenes fundamentales de la vida humana, es importante subrayar como lo hace Swomley Jr. (1967) que la calidad revolucionaria de un suceso no se ha de medir tanto por las intenciones de sus promotores cuanto por el resultado final, es decir, “saber si, en realidad, el orden de cosas ha sido invertido y si se ha realizado un cambio social creador” (p. 9).

Una revolución puede ser violenta o no violenta. Por lo tanto, el problema de la violencia se plantea al nivel de los medios, no de los fines. Ya hemos dicho que violencia es un término sumamente abstracto y de una gran ambigüedad. En efecto, todos los estudios parecen llegar a la conclusión de que no se puede hablar de violencia en general, sino de situaciones violentas. En este sentido, la violencia no es algo de lo que se pueda hablar en abstracto, sino encarnado en una situación concreta. De hecho, y hasta un cierto punto, todos los aspectos de la vida manifiestan violencia: hay violencia tanto en el que mata como en el que se contiene para no matar; hay violencia en el hablar (la formulación en un lenguaje determinado violenta y constriñe el pensamiento), como la hay en el silencio; en la misma dinámica del ser humano hay violencia, y todo crear es al mismo tiempo un destruir (¿no habría que profundizar aquí el sentido profundo de lo que Freud dio en llamar instinto tanático o de muerte?); hay violencia, en definitiva, en toda vida, que se va consumiendo en una continua auto-violencia, para terminar en la gran violencia de la muerte. Si admitimos esta extensión total de la violencia a la esencia misma de lo vital, habremos de admitir también que todo empleo del término violencia será por necesidad convencional –si quiere ser significativo–, y ha de decir relación a un estado o situación concreta.

En nuestros días (desdichadamente) se suele entender púbicamente por violencia todo ataque armado contra el “orden establecido”, toda oposición vigorosa a la institución social, sea de la dimensión que sea. Y, en efecto, hay aquí una violencia. Pero reducir el término violencia a toda acción contra el “orden establecido” y sólo a ello, supone un cinismo demasiado interesado (o alienado), que da por supuesto que no existe violencia en la legalidad. Pero –como muy bien señala Ellacuría (1968)– hay que desenmascarar la violencia tremenda que se puede ocultar bajo ordenamientos jurídicos admitidos. ¿Quién podrá negar que existe una violencia inhumana, bajo visos de leyes muy cultas, en todas aquellas poblaciones donde sólo una minoría puede disfrutar de una vida digna del ser humano –a costa del hambre, sufrimiento y esclavitud de la gran mayoría? En este sentido, hay que ir mucho más lejos. No es violencia únicamente aquella acción que se realiza con las armas en la mano, sino también toda acción o toda situación que entraña una injusticia. Estamos de acuerdo con Ellacuría (1969 [1]) cuando afirma que “la verdadera violencia es aquella que oprime derechos humanos, aun dentro de una justificada legalidad, no la que los promueve, usando por necesidad métodos de fuerza” (p. 1099).

Si admitimos esta estrecha dependencia entre violencia e injusticia, se sigue necesariamente una distinción (como lo hacen muchos autores) entre violencia y fuerza. La violencia crea la injusticia, la fuerza es necesaria para salir de ella. Una y otra pueden implicar destrucción, pero la valoración moral es diferente, como lo es en su intención. Si tenemos presente este aspecto axiológico, podemos admitir la definición que J. Freund (citado por Le Guillou, 1968) nos da de violencia, como “la explosión de fuerza que se dirige directamente a la persona o a los bienes de otros (individuos o colectividades) con el fin de dominarlos por la muerte, la destrucción, el sometimiento o la derrota” (p. 54). En esta definición nos permitiríamos únicamente subrayar la palabra dominación, que es la que da la coloración valorativa.

Saquemos la conclusión de que, desde este punto de vista, no se puede definir simplemente la violencia como el empleo de fuerza material o física que afecta la realidad corporal del hombre (Domergue, 1966). Existen numerosas modalidades de violencia, que no parecen afectar directamente la realidad corporal del hombre y que incluso, como la propaganda, le dejan la ilusión de ser libre en su proceder.

La violencia es, pues, una modalidad de relación entre hombres o grupos de hombres, en la cual una de las partes niega a la otra algún aspecto de su realidad humana (de sus derechos en cuanto hombre), creando con ello una situación de injusticia.

Qué sea la no-violencia, se puede deducir claramente de lo dicho hasta ahora. En efecto, la no-violencia será la reacción del hombre (o grupo de hombres) que sufre la injusticia, reacción que no invierte los papeles, es decir, que no responde a la violencia con la violencia, sino que respeta la realidad humana del “agresor”.

Evidentemente, puede haber dos tipos de no-violencia: el uno pasivo (cuando el que sufre la injusticia se resigna a ella y no hace nada por cambiar la situación), el otro activo (cuando el que sufre la injusticia busca por todos los medios liberarse de ella, sin crear con su proceder una violencia en sentido inverso). Mientras el no-violento pasivo acepta su situación inhumana, el activo no.

Si tenemos presente todos estos términos (en lo que respecta a la violencia, convencionales hasta cierto punto), comprenderemos inmediatamente que una revolución puede ser violenta o no violenta, de la misma manera que lo pueden ser un proceso de evolución o un orden determinado.

Con estas aclaraciones por delante, ya podemos adentrarnos más directamente en nuestro tema.

El mundo y la iglesia

Estado actual del mundo

Una mirada sin prejuicios ni intereses establecidos sobre el mundo que nos rodea, sobre la constitución y organización de la sociedad actual, pone en evidencia una situación fundamental de injusticia. Una situación en la que tan sólo una minoría disfruta de todos los bienes de la tierra y de la civilización moderna, mientras que la mayoría se hunde en una miseria realmente increíble. Algunos datos nos mostrarán, mejor que nada, la veracidad de nuestra afirmación.

Alimentación

Se sabe que tan sólo una tercera parte de la población mundial consume diariamente una cantidad de calorías suficiente para la conservación de la vida humana. Así, según estadísticas de la FAO, se sabe que

De los cincuenta millones de personas que mueren cada año, para cerca de 35 millones la causa de la muerte es el hambre, bien directamente, bien indirectamente, debido a enfermedades que encuentran un terreno propicio en los organismos debilitados por una alimentación insuficiente o mala (Câmara, 1968, p. 64).

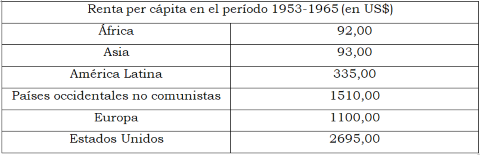

Renta per cápita

Si nos fijamos en los ingresos medios por persona en los diferentes continentes, nos encontramos con los siguientes datos, que van precisando el contorno de lo que se ha dado en llamar “El mapa del hambre” o, en términos más sociológicos, “el Tercer Mundo”.

Cuadro I: Renta per cápita en el período 1953-1965 (Toaldo, 1968)

Traducidos al lenguaje vulgar, estos datos quieren decir sencillamente que, mientras unas pocas naciones nadan en la abundancia, la gran mayoría de los países (el llamado Tercer Mundo incluye ochenta y ocho) se sumen en una pobreza, cada vez más radical. Este estado de pobreza aumenta paulatinamente por el conocido fenómeno de la explosión demográfica y por la ordenación del comercio internacional, que hace a las naciones pobres cada vez más pobres, y a las ricas cada vez más ricas. Se da el dato tristemente curioso de que,

en el curso del período 1950-1961 los capitales extranjeros investidos en América Latina se han elevado a 9.600 millones de dólares; durante el mismo período las sumas que han vuelto de América Latina a los países prestamistas se han elevado a 13.400 millones de dólares. Por consiguiente, es América Latina la que ha prestado a los países ricos, y el monto de este préstamo a los ricos se ha elevado a 3.300 millones de dólares. Y si se tiene en cuenta lo que las pérdidas sufridas debido al descenso de los precios de las materias primas y de la alza de los precios de los productos manufacturados han alcanzado, en el mismo período, 10.000 millones de dólares, se comprueba en definitiva que los dólares que han ido, durante estos años, de América Latina hacia los países ricos han llegado a la suma de 13.900 millones (Blardone citado en Câmara, 1968a, pp. 64-65).

Educación

Mientras que en los países desarrollados la educación primaria es obligatoria y generalizada, la secundaria igualmente común para todos, e incluso, prácticamente, todos aquellos que lo desean pueden acceder a la educación superior, en los países del Tercer Mundo no se ha superado todavía ni siquiera la fase del analfabetismo. Así, en América Latina se calcula que el analfabetismo alcanza proporciones de un 40 a 50% de la población (Diaz, 1962). Más concretamente, en Haití la proporción es del 89%, del 71% en Guatemala, del 68% en Bolivia, del 56% en Honduras. Tan sólo cinco países latinoamericanos tienen una proporción de analfabetos inferior al 30%: Cuba, Costa Rica, Chile, Uruguay y Argentina.

A la vista de todos estos datos –un ínfimo botón de muestra– cabe preguntarse sobre la sociedad actual, sobre el orden establecido. ¿Qué “orden”, qué justicia, qué legalidad es ésta, que condena a la gran mayoría de los hombres a no ser hombres, para que unos pocos puedan disfrutar de todo? ¿Cómo vamos a aceptar un “orden” en el que unos pocos tienen un futuro vital de 70 a 75 años, mientras que los más consideran ya los 25 como la vejez, y los 30 como el dintel de la muerte? (En Irlanda la esperanza de vida es de 76 años o más, mientras que en el Gabón es de 25 años.) ¿Cómo vamos a aceptar un “orden” social en el que se emplean millones de dólares diarios para producir armas destructivas y mantener poderosos ejércitos, mientras se regatea y escatima el centavo del hambriento? “¿Qué orden social?” –se pregunta Dom H. Câmara (1968a, p. 55): “Yo no conozco los países desarrollados; pero en lo que toca a los países subdesarrollados hay que decir que lo que se llama ‘orden social’ no es más que un conjunto de injusticias codificadas”. Ciertamente, hablar de orden es una ironía, por más perfecta que sea su institucionalización, por más bella que aparezca su codificación legal. Mientras impere en el mundo un tal “orden”, documentos como la “Declaración de los derechos del hombre” no pasarán de ser un terrible sarcasmo. ¿Orden establecido? No. Desorden establecido. Un repugnante desorden social.

El papel de la iglesia

No es fácil entrar a juzgar el papel desempeñado por la Iglesia en esta sociedad desordenada, sin incurrir en demagogia. Nuestro análisis debería comenzar por un reconocimiento de lo mucho que la Iglesia ha realizado en beneficio de los pobres, de los pueblos subdesarrollados. Sin embargo, una apologética eclesiástica constantiniana y mal orientada, ha aireado ya por activa y por pasiva, del lado cristiano, lo que la Iglesia ha hecho, cuidándose muy bien de no hacer la más mínima referencia al cómo lo ha hecho, o a lo que ha dejado de hacer. Tal vez, en los grupos más avanzados, la tendencia hoy es inversa y se tiende a resaltar más bien lo que la Iglesia no ha hecho, olvidando incluso lo que ha realizado. Tendencia bien explicable si se piensa en la urgencia de reconocer los propios pecados –hasta hoy dejados de lado– en vista de un cambio total de actitud, de una conversión. En este sentido trataremos de juzgar la actitud tradicional, no de ciertos cristianos u organizaciones particulares, sino de la Iglesia institucional, de la Iglesia como cuerpo jerárquico. Y nos fijaremos tanto en el “qué” de esta actitud, como en el “cómo”.

Nuestra afirmación es doble (válida en conjunto, aunque admitamos que habría que matizarla):

a) En cuanto la Iglesia en gran parte se ha olvidado de las inmensas masas de pobres, aliándose con la sociedad establecida y rica, y ofreciendo como consuelo a los abandonados por la fortuna una religión piadosa y un consuelo ultramundano, ha ofrecido efectivamente un opio al pueblo.

b) En cuanto la Iglesia ha tratado de ayudar a los pobres e intentado aliviar su situación, lo ha realizado con una mentalidad caritativa en sentido peyorativo, es decir, con una mentalidad asistencial, paternalista, consagrando con ello el estado de hecho, y cometiendo un grave pecado (objetivo) contra la dignidad del pobre.

Es quizá duro reconocerlo, pero ambas afirmaciones se nos presentan como evidentes. ¿Quién puede negar que la Iglesia ha estado del lado de los ricos, más aún, ha buscado ella misma la riqueza, en amplias regiones de Latinoamérica, por ejemplo? El representante de la Iglesia –el sacerdote– era considerado como una más de las autoridades civiles (de la sociedad establecida), y su doctrina no hacía más que suavizar la injusticia de la situación, ofreciendo al pueblo el alivio de una repartición “ultra-terrena” de los bienes más equitativa que la presente. La religión se convertía en una simple droga, en un opio que mantenía al rico en su riqueza y al pobre en su pobreza inhumana. “Bienaventurados los pobres de espíritu”, predicaba, mientras buscaba para ella honores y riquezas. “A los pobres siempre los tendréis con vosotros”, meditaba, y con ello procuraba aplacar su conciencia. La condena radical de la doctrina comunista en el momento de su aparición, ¿no se debe en gran parte a que la Iglesia se encontraba identificada con el mundo explotador, capitalista?

Pero más triste y evidente es, si cabe, la segunda afirmación. En efecto, cuando la Iglesia ha tomado conciencia de la pobreza que le rodeaba, y de lo injusto de la situación, su postura se ha reducido a una simple ayuda de tipo asistencial, paternalista, buscando incluso en esta ayuda su propio beneficio. Insisto, porque me parece importante, que no se trata aquí de dar un juicio sobre muchos representantes y miembros de la Iglesia, que han llegado a sacrificar sus vidas por estos pobres. No juzgo sobre sus conciencias, sino sobre su actitud objetiva. Y, las más de las veces, ésta no ha hecho sino apagar el fuego de quienes reclamaban justicia con el agua bendita de una caridad paternalista. La Iglesia rica dejaba que sus migajas alimentaran el hambre de la Iglesia pobre. No era cuestión de cambiar la situación –la providencia de Dios había establecido así las cosas–, sino de ofrecer al rico la oportunidad de ejercer sus sentimientos “caritativos”. Con ello, el estado de hecho –el desorden institucionalizado– quedaba consagrado, bendito por la Iglesia. Y si algún pobre se atrevía todavía a levantar la voz, después de haber recibido “la caridad”, el cristiano (o el sacerdote) rico llegaba a exclamar sorprendido: “Pero, ¿qué más quiere? Es un desagradecido…”.

Con esta doble y triste actitud errónea, la Iglesia se ha convertido históricamente en uno de los elementos estabilizadores de la sociedad capitalista, y en una de sus fuerzas más reaccionarias. Cuando en nombre de Dios se ha bendito por activa y por pasiva este “desorden codificado”, ¿quién se atreverá a llevar la contraria a Dios?

Esta Iglesia, verdaderamente comprometida con el mundo, pero en el mal sentido, ha sido una auténtica “tumba de Dios”. No basta rechazar y condenar las acusaciones que le hace el comunismo. Un auténtico cambio efectivo se impone: una verdadera "metanoia“. Dice Helder Câmara (1968a, pp. 54-55):

Hay que modificar una cierta mentalidad; por ejemplo, la que reduce todo el problema del hambre y de la miseria en el mundo a un problema de asistencia. Los cristianos tienen esta mentalidad que yo llamaré “asistencial” y que cree resolver todos los problemas sociales por la caridad o la asistencia de los pobres. Hay que cambiar esta mentalidad: ¡por lo que hay que luchar es por la justicia social! Reconozco que la caridad privada y pública, la asistencia a los pobres, serán siempre necesarias, pues siempre habrá desgraciados, abandonados, fracasados, personas que se han equivocado. Pero un verdadero orden social y cristiano –y los cristianos tienen el deber de instaurar este orden en la vida civil– no puede fundarse sobre la asistencia, sino sobre la justicia.

El cristiano y la política

Actitud tradicional

No pretendemos hacer una historia de la actitud que el cristiano ha tomado ante la política a lo largo de sus veinte siglos de existencia. Es evidente que, en este terreno, las posiciones han sido muy diversas, según las épocas, lugares y personas. Nos limitaremos, simplemente, a reflejar la actitud política que el cristiano del siglo XX ha adoptado por lo general, quizás movido a ello por una serie de circunstancias históricas, como han sido los movimientos antirreligiosos, la revolución técnica e industrial, el modernismo, y la pérdida del poder político y geográfico de la Iglesia.

Sea lo que sea de las causas que han motivado histórica e intelectualmente su actitud, el hecho es que el cristiano ha mirado con recelo a lo político, las más de las veces se ha vuelto de espaldas a ella y, cuando ha tenido que intervenir, lo ha hecho manteniendo un abismo, una separación total entre sus creencias y su actitud política, ya que su fe –su moral, diríamos mejor– no le ofrecía nada que pudiera orientar su actividad práctica en este terreno (a no ser recelos y condenas). El resultado ha sido que la sociedad civil se ha creado, orientado y fortalecido con independencia absoluta de cualquier tipo de sentido cristiano. Y, lamentablemente, allí donde los cristianos como tales han salido de la sacristía, no ha sido más que para reclamar y obtener beneficios y privilegios para la Iglesia. Frente a las demás realidades, el cristiano –con su ausencia o con su anuencia– ha mantenido un conformismo lamentable con el poder establecido, incapaz e impotente para oponerse al poder establecido en sus estructuras fundamentales. Lo que se dice de los cristianos, hay que decirlo también (como regla general) de la Iglesia institucional. Allá donde sus “derechos” no eran heridos, la Iglesia mantenía la sonrisa y la connivencia con el desorden establecido, aunque ese desorden supusiera la esclavitud de los pobres. Pero ¿qué importaba la justicia, con tal de que se pudiera practicar libremente la religión, la única actividad verdaderamente importante del hombre sobre la tierra?

La secularización

Todo este planteamiento ha sido sacudido desde sus raíces más profundas por el viento secularizador. Dos concepciones principalmente, la de creación y la de historia, han transformado una teología abstracta, ultramundana y teorizante, en una teología concreta, mundana y práctica, que obliga al cristiano a enfrentarse valientemente con las cosas y problemas del hic et nunc (aquí y ahora). Digamos dos breves palabras sobre estas concepciones.

Frente al inmovilismo de la noción tradicional de creación, hoy se ha llegado a una concepción mucho más dinámica y evolutiva. En efecto, tradicionalmente se concebía la creación como un acto de Dios, mediante el cual, el mundo había sido establecido esencialmente tal y como lo vemos. Las cosas, las mismas organizaciones (e incluso las instituciones) habían sido creadas directamente por Dios. Es decir, Dios había creado la naturaleza en sus facetas más diversas, y, por lo tanto, todo lo que había que hacer era encontrar esa naturaleza, definir la esencia de las cosas, y ver qué formas, estados e instituciones correspondían a esa naturaleza. Por todas partes se aludía al concepto de natural, dando por supuesto que una conformidad con esa naturaleza era una conformidad con los designios de Dios.

Por el contrario, hoy día los conceptos de naturaleza y natural se nos presentan como algo muy oscuro y ambiguo. El mundo es una realidad evolutiva, en continuo cambio, tendiente siempre hacia más, y no algo estable y terminado. Argumentar que los cambios son meramente accidentales, pero que las sustancias permanecen, es una argucia escolástica que remite el problema al terreno abstracto. Ahora bien, en el orden concreto no existe una substancia absolutamente independiente de sus accidentes. Por lo tanto una modificación de los accidentes puede llegar a constituir una modificación sustancial. Esto si nos situamos en un plano escolástico, que nos parece totalmente inadecuado. En un plano más realista, la experiencia es evidente. Científicamente nadie puede negar hoy el fenómeno de la evolución de las especies, como no se puede afirmar, por ejemplo, que el paso de los homínidos al hombre no hay sido más que un cambio accidental. El mundo es, pues, una realidad en continua evolución.

De ahí surge la necesidad de elaborar una nueva concepción teológica de la creación. Una concepción liberada del estatismo escolástico (sustancias hechas, esencias definidas), de tipo teleológico, que mire más al final (al esjaton) que al comienzo. Las cosas, los seres, no son estados simplemente dados, inmóviles, sino que están en un continuo despliegue de sí mismos. En este sentido, nada está dado definitivamente y, por lo tanto, nada puede ser considerado como un absoluto final. Existe una auténtica autonomía de lo mundano, autonomía que manifiesta precisamente la grandeza de Dios, el “radicalmente otro”, que las crea. No existe una creación instantánea, realizada de una vez para siempre: la creación es un continuo hacerse. No hay creación, sino un irse creando (de la misma manera que Teilhard de Chardin afirmaba que no se puede hablar de espíritu, sino de espiritualización).

Ya podemos vislumbrar las graves consecuencias que esta concepción implica para la actividad del hombre. Porque todo lo que haga el hombre sobre esta tierra será verdaderamente un colaborar positiva o negativamente a esa obra de la creación. Si el hombre vislumbra las realidades terrestres en función de un fin, de una utopía, del esjaton cristiano, y no en función de naturaleza o estados ya definidos, se ve obligado a relativizar esas mismas realidades, precisamente porque el único absoluto es Dios. Todo esfuerzo por consagrar definitivamente cualquier realidad terrestre no es más que una idolatría, una divinización idólatra de un ser temporal. Que es lo que, desgraciadamente, ha sucedido en el terreno político. La Iglesia ha idolatrado ciertos tipos de estructuras y organizaciones sociales, considerándolas como establecidas y queridas directamente por Dios. De ahí su despreocupación ante la evolución del tiempo, ante las nuevas exigencias que se iban manifestando a través de la realidad social y humana. De ahí su fixismo larvado, y su incapacidad creativa. De ahí su traición a la labor querida por Dios.

Junto a este concepto nuevo de creación, el factor histórico ha jugado un papel trascendental en la transformación de la teología. En efecto, tradicionalmente se había perdido el punto de vista histórico en las concepciones teológicas, como si Dios e hubiera revelado al hombre fuera del tiempo. Hoy se ha regenerado esta concepción de la Palabra de Dios como realidad histórica, concepción profundamente bíblica. La Palabra de Dios tiene una dimensión temporal y, por lo tanto, humana. Es decir, en cuanto trasmitida al hombre y por el hombre, es una palabra siempre y en todo lugar encarnada, una palabra situada en un tiempo y en un lugar (hasta la culminación definitiva, que fue la Encarnación de la Palabra de Dios: Jesucristo).

Como la Palabra de Dios, así también la Iglesia, su portadora, tiene una dimensión histórica y, por lo tanto, social. De ahí, una vez más, la imposibilidad de fijar definitivamente la Palabra (dogmas estáticos), o una realización concreta de la Iglesia (estructuras estáticas), como algo absoluto. Tanto la Palabra divina como la Iglesia son realidades que responden a un momento histórico y, por lo tanto, en cuanto concretizadas sujetas a una necesaria evolución. La Iglesia no puede considerarse bajo ningún aspecto como el Reino de Dios definitivo, sino como el pueblo de Dios peregrino que camina por la historia hacia la realización última de la Palabra divina. Por ello, esta realización, que tendrá lugar al final de los tiempos, se va determinando en cada momento de la historia. La Iglesia se debate en una tensión de “ya”, pero “todavía no” con respecto al Reino de Dios; de presente sí, pero que en su mismo ser presente está ya exigiendo dinámicamente la realización del futuro. Nunca puede decir sin más la Iglesia: ¡Ya! ¡Al fin! Porque cada meta se convierte en punto de partida en el mismo momento de ser alcanzada. En este sentido, el cristiano se encuentra con la grave responsabilidad de ir respondiendo a las necesidades de cada momento histórico con todas sus energías, aunque siempre con la vista puesta en el ideal final, en el esjaton. Creer que se puede mirar al final dando la espalda al presente es un error grave. Ese final no existe sino en la medida en que se va realizando en el momento presente. De ahí la grave responsabilidad del cristiano frente a toda realidad terrestre.

Tanto la teología de la creación como la de la historia obligan al cristiano a definirse frente a este mundo. Es decir, le fuerzan a comprometerse (s’engager dicen los franceses con una palabra muy expresiva) con las realidades humanas, científicas y sociales, a introducirse en el proceso histórico. No existe posibilidad de escapismo para el cristiano. Precisamente porque cree en un final está obligado a trabajar en el presente, en la creación histórica de ese final.

Muy especialmente hay que incluir en este compromiso el aspecto político, ya que la sociedad se orienta básicamente a través de las fuerzas económico-políticas (la misma economía puede ser determinada en gran manera por el régimen político). Naturalmente, el cristiano tiene que correr el riesgo de poderse equivocar, de escoger erróneamente. Toda opción humana es fundamentalmente ambigua. Como dice Houtart (1968, p. 150),

en esto consiste el misterio del pecado y de la gracia, el misterio de la muerte y de la Resurrección. Y todos nosotros vivimos sumergidos en esa realidad. Esta ambigüedad no es algo que exista fuera de nosotros, en una realidad puramente objetiva. Esta ambigüedad pasa por el centro mismo de nuestro ser; es el dilema de todos los hombres.

Por ello, toda elección humana supone un riesgo. Pero es más valioso el error en la sinceridad, que el absentismo por un miedo paralizante. En todo caso, la moral tradicional cristiana miraba con tal recelo el sector político que, a la hora de elegir, el cristiano se encontraba maniatado por las dudas y, o bien lanzaba su cristianismo por la borda en las decisiones puramente políticas, o bien se marginaba como espectador.

Esta actitud debe cambiar radicalmente. Como muy bien dice Michel Rondet (1968, p. 480):

En el combate que le solicita en nombre mismo de la autenticidad de su fe, de su esperanza y de su caridad, el cristiano encuentra diversas ideologías que le proporcionan instrumentos de análisis económico y político, movimientos que le presentan un cuadro posible de acción. ¿Deberá acaso esperar para comprometerse a que se disipe toda ambigüedad sobre los medios elegidos y sobre los fines perseguidos en común? Esto supondría, la mayoría de las veces, condenarse a una inacción cómplice de la injusticia. El cristiano debe escoger a menudo en el estrecho terreno de lo posible el campo y los medios políticos de su fidelidad evangélica. Pero debe guardarse de absolutizar una elección necesaria y contingente. Su compromiso debe ser plenamente leal con respecto a aquellos con quienes combate; pero no puede ser incondicional hasta el punto de conducirle a la idolatría, siempre tentadora en el tiempo del combate, de una ideología o de un movimiento. La referencia a Cristo es para él de tal peso, que le hace libre frente a los medios y caminos que elija (Ga 5, 1-24). Por lo tanto, debe permanecer consciente de ello y manifestárselo a los otros, si es preciso. Esto, no para evitar el riesgo del compromiso, sino para ser auténtico con sus compañeros de lucha y fiel a su fe.

Por una teología de la revolución

¿Es posible una teología de la revolución?

Numerosos autores se preguntan hoy día si es posible estructurar una teología de la revolución, es decir, dar una fundamentación enraizada en la Palabra de Dios sobre los movimientos sociales revolucionarios. Las respuestas, naturalmente, son muy diversas. Ya veremos algunas de ellas al examinar las diferentes teorías. Señalemos cómo, a partir de la misma revelación cristiana, se puede llegar a conclusiones totalmente distintas.

Así, por ejemplo, para Michel de Certeau (1968) no se puede hablar propiamente de una teología de la revolución.

La teología de la revolución corre el peligro de esconder, bajo una etiqueta nueva, cosas muy viejas y una generosidad no demasiado inocente; poniendo una antología de textos bíblicos al servicio de una “profecía” creada a la imagen del presente; incapaz, a causa de eso mismo, de medir el sentido falso que realiza subrepticiamente su reinterpretación del pasado; víctima inconsciente de ese mismo pasado cuando quiere determinar sus compromisos políticos a partir de principios religiosos, se puede convertir en un barniz engañoso. Esta hermosa teología cubriría solamente con palabras lo que cree entender. No habría servido más que a la mala conciencia, encubriéndola; así, demasiados “clérigos”, al defender la guerrilla (que cada vez menos se presenta como el camino fundamental de la revolución en América Latina), no hacen más que expresar su malestar, en lugar de deducirlo del análisis económico, social y político de una situación nacional. Por lo tanto, la revolución para el teólogo no es tanto aquello de lo que habla, como aquello en función de lo que debe hablar. Es el acontecimiento que desplaza las sociedades y frente al cual se debe solucionar la interrogante abierta, a través de la experiencia del riesgo y de la muerte, por la palabra de Dios. Pronto tendríamos una teología del alunizaje o de la pesca submarina. La teología no sabría ya ni de qué habla (Certeau, 1968, p. 97).

Por el contrario, para un González Ruiz (1968) la palabra de Dios es una palabra encarnada y, por lo tanto, tiene una implicación social directa. El pecado original hay que concebirlo como una estructura social y, por consiguiente, la redención debe tener asimismo una dimensión social, es decir, que la redención exige una sanatio de las estructuras sociológicas contaminadas por el pecado original. La misma actitud de Jesucristo, al denunciar las estructuras sociales de su tiempo, puede servir de modelo a la actividad política del cristiano y de la Iglesia. Por todo ello, la teología de la revolución para González Ruiz (1968) es, no sólo posible, sino inevitable.

Entre estas dos posturas extremas, existe toda una gama de matices sobre la teología de la revolución. En definitiva, tal vez no sea más que un asunto de palabras, ya que en el fondo aquello que interesa al cristiano actual es una justificación cristiana de su actividad política (y, llegado el caso, revolucionaria). En síntesis –se pregunta Lochmann (1968)– ¿no se trata más de un problema ideológico que teológico?

Personalmente, creemos que no se puede hablar de teología de la revolución en el sentido de que la Palabra de Dios exija directamente al cristiano ser un revolucionario. Como dice Blanquart (1968, p. 142), “si se es revolucionario, no es porque se sea cristiano, sino porque se utilizan ciertos instrumentos racionales que hacen comprender que la revolución es la única solución posible a los dramas y callejones sin salida de la situación social”. Habría que añadir a estas palabras de Blanquart el que, en un determinado momento histórico, también la fe cristiana puede ayudar a descubrir la falsedad de una determinada estructura social y, por lo tanto, impulsar a la revolución. Es decir, en el cristiano no se puede hacer una separación demasiado tajante entre su ser de hombre situado histórica y socialmente, y su ser cristiano.

Pero sí se puede hablar de una teología de la revolución, en el sentido de que la fe cristiana exige al hombre una toma de posición frente a todo tipo de idolatría histórica y, por lo tanto, frente a las estructuras sociales de un momento y lugar determinado. Por ello, hay que subrayar con Metz (1968) que el papel de las “reservas escatológicas” cristianas es el de subrayar el carácter provisorio de todo estatuto histórico de la sociedad, es decir, que toda teología escatológica debe adoptar una actitud crítico-social frente a cualquier tipo de estructuras dadas. En este sentido, el amor de la Iglesia debe ser un factor revolucionario-crítico, es decir, debe tener una dimensión propiamente social.

Hecha esta aclaración, examinemos algunas de las respuestas más significativas dadas a nuestro problema, para sacar, al final de este trabajo, las conclusiones más evidentes.

Ignacio Martín-Baró, en dialnet.unirioja.es/

Notas:

1 En el manuscrito Martín-Baró ofrece las siguientes informaciones sobre esta referencia: IV Semana de Teología – Bilbao, octubre 1968, en Hechos y Dichos, Zaragoza, diciembre 1968, p. 1099. A partir de estas informaciones hemos llegado al texto “Violencia y cruz” publicado en 1969. Por esto, en este momento, se ha hecho una pequeña edición en el manuscrito con la finalidad de ofrecer una referencia más accesible [Nota del Editor].

Colabora con Almudi

-

Blanca Camacho SandovalMaría en la tradición protestante La inquietud, una manera de encontrarse con la sabiduría ignorada de María -

Mónica CodinaLa libertad humana, don de un Dios que es Padre (en torno a una homilía San Josemaría Escrivá) -

Eudaldo Forment GiraltEl mal moral y la persona humana -

Joaquín Paredes LabraCultura escolar y resistencias al cambio -

Rémi Brague¿Por qué el hombre occidental se odia a sí mismo? -

Joaquín Perea GonzálezEl concilio ecuménico Vaticano II: características de la recepción de un concilio singular (VaticanoII_II) -

Joaquín Perea GonzálezEl concilio ecuménico Vaticano II: características de la recepción de un concilio singular (I) -

José María Barrio MaestreLa inculturación de la fe, desafío para una educación cristiana de calidad -

Felipe Pérez ValenciaCatolicismo y conquista del nuevo mundo. Función, apogeo y decadencia -

Rafael AlviraEl problema de la debilidad del espíritu -

Mario Spangenberg BolívarLa ignorancia responsable en Aristóteles -

Melisa Brioso, Blanca Llamas, Teresa Ozcáriz, Arantxa Pérez-Miranda Alejandra SerranoEL VALOR DE LA AMISTAD EN LA VIDA DEL HOMBRE La libertad de ser uno mismo con el otro -

Javier Morales HernándezLa guerra de Rusia contra Ucrania: ¿cómo hemos llegado hasta aquí? -

Manuel Cruz Ortiz de LandázuriEl deseo en la cultura de la seducción -

Benigno Blanco RodríguezTolkien, maestro de la esperanza